Dernières publications sur l’Internationale situationniste et Guy Debord, III.

Dominique Rouillard, Superarchitecture : le futur de l’architecture 1950-1970, Ed. de la Villette, 2004.

L’architecture participe à l’incorporation de nouveaux modes de vie. L’utopie et l’architecture passent par des modélisations communes, tel que le schéma ou le diagramme. Pour l’utopiste, la description architecturale produit un effet de réel. Le récit utopique est un voyage dans un pays construit.

Entre 1958 et 1962, Yona Friedman, Constant et les métabolistes japonais ont fixé rapidement les principes de la mégastructure : disparition des distinctions typologiques, superpositions, climatisation comme création d’ambiances et transformation du territoire en un intérieur aménagé à partir des désirs et des sensations de l’individu, conception d’une ville interactive et introduction de l’informatique. Mais même à l’époque, ce projet hyper libéral ne satisfera ni l’ultra gauche ni les hippies.

Apologie de l’artificiel, la mégastructure climatisée assure, par ses différentes constructions d’ambiances et de situations, un bénéfique lavage de cerveau. La taille gigantesque de la mégastructure favorise l’abstraction et crée un monde autosubsistant. Comme à Las Vegas, cela désartificialise les conditions d’existence. Le merveilleux pour Buckminster Fuller c’est d’être protéger du climat, alors que pour Constant, c’est d’instaurer un autre monde, un camp de nomade planétaire, un espace intérieur sans fin, un parc de loisirs dément. D’abord, dans l’IS, la proposition de Constant trouve grâce aux yeux de Debord à cause de son gigantisme. Il y voit la possibilité d’un déconditionnement mais, souligne Dominique Rouillard, dès le 21 juin 1960, il écrit: …le vrai développement de l’urbanisme unitaire sera forcément en relation avec une recherche de libération globale, et non une pure construction formelle, même géante. A cette échelle, on peut déjà enlever les éléments décisifs du conditionnement. Mais si, en même temps, nous attendions un résultat de l’échelle, et non de l’élimination elle-même, alors nous aurions commis la plus grande erreur.

Vers 1930, pour les théoriciens du Mouvement moderne, Le Corbusier en tête, l’architecte était le sauveur de l’humanité. Cette euphorie se perd au début des années 70. Le marxisme dominant, les désirs de déréifier la société, les aspirations techno-libertaires d’Aldo Van Eyck, d’Ettore Sottsass, de Constant, de l’IS (dont Dominique Rouillard décrit la théorie urbanistique comme la ville en tant que flux, navigation, bâtiments-routes, comme une création populaire et spontanée prenant en compte les souhaits des habitants) n’autorisent plus une naïveté comme celle du Mouvement moderne. Survient ensuite le vif cynisme d’Archigram qui récupère pêle-mêle en 1963 dans l’exposition Living City aussi bien des plates-formes offshore, que du matériel de la NASA, la coupole géodésique de Buckminster Fuller, le plan situationniste de Debord, des robots, Superman et la poupée Barbie.

Le projet autonome, libéré de la construction, du vraisemblable, de la société, se transforme en outil d’interrogation, en un outil à 100 % critique. La contre-utopie est un projet inconstructible, une expression du négatif. Elle opère un renversement du réel vers le fictif, puise ses références dans les arts visuels, dans la pensée politique, dans la S.-F., dans l’agit-prop. Archizoom et Superstudio imaginent le malheur de l’homme. Cette contre-utopie sera suivie par la vogue toujours actuelle de l’architecture de la consommation, de l’architecture du packaging…

Raoul Vaneigem, Voyage à Oarystis, Estuaire, 2005. Illustré par Giampiero Caiti.

Raoul ne veut pas être de ces abrutis qui cultivent l’héroïsme du désespoir et vomissent leur bile sur leurs voisins et sur eux-mêmes tout en dégageant une odeur putride. Ok. Mais malgré toute la sympathie que j’ai pour le personnage et certains de ses livres, j’ai eu beaucoup de peine à lire celui-ci. Il ne suffit pas de dénoncer les cuistres ; il faut aussi combattre celui qu’on a en soi… Peut-on s’improviser romancier ? Voltaire écrit Candide à l’âge de 65 ans mais son conte n’est pas comme ce Voyage, rigide, pétri d’idéologie et bourré de références jusqu’à en vomir. Fourier faisait l’apologie du capitalisme, des forces neuves de son temps. Peut-on en dire autant de Vaneigem ?

Ce Voyage, version situ du parc à thème, peut être un bon point de départ pour entamer un débat de fond sur le rousseauisme et l’anarchisme. L’homme est-il naturellement bon ? Le mal en lui provient-il uniquement de son environnement social ? Est-il vrai que : Les gens heureux ne tuent pas, ne violent pas, ne détruisent pas et que tout malaise n’est qu’un désir avorté ou malmené ?

Traiter les religions, les interdits sexuels ou alimentaires, les contraintes comme des choses vides de sens ne règle pas ces questions. On ne peut pas les évacuer comme ça. N’est-ce pas dans le domaine religieux qu’il y a eu le plus de beauté et c’est chez les militaires qu’il y a le plus d’inventions (et d’aventures !) ? Son petit Que sais-je ? sur les hérésies m’avait déjà déçu à cause de son anticléricalisme très daté. Il traite le tabou de l’inceste comme si c’était une convention banale, une norme… Couche-t-il avec sa mère ? Il fait l’impasse sur le symbolique. Il parle d’une lutte passionnée qui se déroule sans violence. Est-ce pensable ? Quels mots d’esprit seront encore possibles dans un monde pacifié ? Ma thérapie est simple : caressez-vous, dit-il. Je n’ai rien, vraiment rien contre le cul, le « désir », mais les anars me semblent toujours d’une façon ou d’une autre passer à côté de l’essentiel. Par exemple le fameux « Ne travaillez jamais », qu’est-ce d’autre qu’une connerie démagogique ? Ce qu’il faut faire bouger, ce sont les rapports hiérarchiques. Un monde sans sublimation, sans effort, sans négatif, sans dépassement de soi, sans entraves (« jouir sans entraves » – formule contredite par tant de pratiques sexuelles réelles !), un monde du bonheur obligatoire, de l’aventure confortable, offre quel intérêt ?

Entre deux solutions, il ne choisit jamais. Il accumule. Il ne renonce pas au productivisme, à l’abondance de bien (en particulier, culturels) et croit décrire un monde sans pollution… Il voit le monde comme une bibliothèque : une forêt composée des essences les plus variées. Il superpose sans mixer. Et ces maisons des gourmandises proposent des spécialités du monde entier exactement comme dans la galerie commerciale du Louvre où tout est infect… Son architecture s’inspire autant des auberges d’Amazonie que des palais babyloniens et des brasseries viennoises. Et alors ? Ce qui frappe dans le style du Facteur Cheval, ce n’est pas l’addition des genres mais l’unité de l’ensemble. Il parle des cadavres qui ont cimenté les cathédrales. Ça n’a pas de sens. Ce ne sont pas les pyramides d’Égypte. Ses accumulations, ses raccourcis historiques rendent souvent ses propos non pertinents.

Il tient des propos anti-intello, décrivant ceux-ci comme étant une tête sans corps mais lui-même a un côté intello médiéval, clerc, lettré. Transformer les déchets en œuvre d’art avait un sens du temps de Dada. Cela en a-t-il encore un ? Il colle des choses anciennes sans jamais arriver à les faire jouer au-delà de ce qu’elles étaient, sans arriver à les renouveler, les synthétiser, les mixer, les transcender, les dynamiser. Il veut des mystères sans horreur, pense que la nature humaine a besoin de changer de rythme et bien sûr dénonce l’espace cybernétique qui réduit la culture (cette somme !) à un assemblage hétéroclite de connaissances mutilées. Est-ce vraiment avec ce type de réflexes pavloviens que l’on va pouvoir affronter le futur ? Ce livre est-il son testament ?

A lui le dernier mot : J’espère que la mort aura l’élégance de me saisir lors d’un de ces accès de jubilation qui m’échoient plusieurs fois par jour. Ah, la mort ! J’ai tellement veillé à la chasser alors qu’elle profitait d’un instant de fatigue pour s’emparer de moi que je puis bien, aujourd’hui, déférer à son invitation et lui laisser le choix du moment.

Olivier Assayas, Une adolescence dans l’après-Mai – Lettre à Alice Debord, Ed. Cahiers du cinéma, 2005.

Il s’agit du récit d’une libération. Comment malgré les deux lourds handicaps qu’il se traînait (l’IS et la déprime post-68), Olivier Assayas a réussi à trouver sa place dans la société. Il reste néanmoins un fond dépressif. Il porte un regard très noir, fait un constat très dur sur sa génération. D’un autre coté, ce qu’il dit des tournages, à savoir que cela peut être assimilé à une construction de situation, ne pouvait prendre ce relief qu’à l’aune de la noirceur qui la précédait. Admirateur de Carpenter, de Wes Craven et de Cronenberg, Assayas est hanté par la mort de l’art. Et sans art comment représenter le monde ? Chaque génération n’a-t-elle pas à en sublimer le souvenir ?

Ce livre joue à l’esprit fort, sent son labeur, manque d’égotisme, est bien trop peu stendhalien… On peut penser que comme François George (cf. ici même), il se renie. J’étais insupportable, dit-il. Quel genre de personne étais-je à cette époque-là ? Je pense que je devais être assez infernal et aujourd’hui, avec le recul, je ne suis pas sûr que je me tolèrerais moi-même. Mais il faut reconnaître que lui parle de la « morale » des hippies et rend hommage à leur dimension éthique.

Il a été punk et dans le background des artisans « manipulateurs » du mouvement (McLaren, Bernie Rhodes, Tony Wilson à l’Hacienda) l’IS était vraiment présente. Les punks voulaient sortir de la consommation systématique, de la radicalité impuissante et bougonne, de l’éternel présent, de l’hystérie braillarde. Ils voulaient résister à l’argent, au formatage par le marketing. Ils ont tenu un an ou deux en pulvérisant tout sur leur passage. Puis le cynisme, la parodie, le mouvement autonome du non-vivant sont revenus régner sans partage permettant à l’industrie d’imposer, à travers le CD et MTV, les pires formations qu’on aie connues : Dire Straits, Madonna, U2, Sting, Phil Collins, Bite Springsbite, etc.

Assayas ne s’embarrasse pas d’idées et met en avant son vécu. Et c’est tant mieux ! Son vocabulaire est précis, ses sentiments ont de la netteté. Il aborde hardiment le rapport entre sa pratique artistique et la théorie situationniste. Il ne radote pas, n’idéalise pas son passé. Il navigue entre deux pôles : l’usine à art de Warhol et la pensée critique de Debord (pour lui tout autant indépassable qu’impraticable). Marginal stérile, parasite jargonneur marxisant et bâtard de 68, Assayas n’accordait d’abord à l’art qu’une fonction subversive. Mais que les punks se soient adonnés à la musique avant de savoir en jouer l’a délivré, lui a permis de se mettre au cinéma sans rien en connaître de ses diverses techniques.

La vie est-elle un voyage, le monde, un espace de jeu et l’ironie, un code pour une interminable survie ? Plutôt que de paraître dupe, sa génération, écrit-il, préférait ne rien faire. Elle ressassait les combats anciens et ne supportait aucune autorité. La plupart d’entre eux étaient contents d’eux-mêmes, insupportables, butés, grossiers, glandeurs et fermés. Ils n’agissaient pas ! Et c’est de cela qu’ils tireraient le mépris qu’ils avaient pour tout ce qui les entourait… Mais à présent, jugeons l’arbre punk à ses fruits junk ! Que pensez-vous, braves badauds du Net, vous tous hypocrites lecteurs, des films d’Olivier Assayas ?

Toulouse-la-Rose, Pour en finir, avec Guy Debord, Talus d’approche, 2004.

Toulouse-la-Rose a publié il y a quelques années un premier texte sur Debord, La Véritable Biographie maspérisatrice de Guy-Ernst Debord, considérée sous tous ses aspects orduriers, cancaniers, folkloriques, malveillants, nauséabonds, fielleux, et notamment vulgaires et du manque de moyens pour y remédier, même collection, même éditeur. C’était la première fois que l’on se moquait ouvertement du personnage, de ses proches, des autres situationnistes. C’était une pochade qui en a fait rire beaucoup, d’autres pas du tout, c’était réjouissant. Là, il remet le couvert…

Plutôt qu’un nouvel ouvrage, le Pour en finir, avec Guy Debord est une post-face au précédent traitant de l’actualité du sujet (les nouvelles potacheries du sombre crétin A. Viviant, le fascicule indiquant les détournements dans la Société du spectacle, un livre de S. Ghirardi (le traducteur italien de Vaneigem), une réédition d’Isou, la bio de Bourseiller, l’Histoire de l’ultra-gauche du même, P. Guillaume, M. Bounan, Jappe, Martos, la réédition du Gonzalvez, la bio de Kaufmann, le Donné sur Mémoires), la valse des regrets (en mai 68 toutes les familles du communisme auraient pu s’unir – idée la plus anti-situ qu’on puisse imaginer), les potins et une longue digression sur la question juive.

Hésitant entre un propos autobiographique (« Debord & moi », « le Béarn et l’IS ») et la distance analytique, Toulouse peine ici à attraper ce qu’il cherche et il prend trop au sérieux les fanfaronnades de Debord sur l’alcool.

Il se plaint des exclusions et fâcheries de Debord avec Vaneigem, Dufrêne, Martos, Semprun, Voyer. C’est le syndrome Le Manach : pourquoi tous les prolétaires ne se donnent-ils pas la main pour former une ronde autour du monde ? Eh oui, rien de plus déprimant que de boire tout seul dans son coin…

Monsieur Toulouse ne donnerait-il pas un peu dans l’ouvriérisme : « Debord a-t-il seulement rencontré un ouvrier…? », écrit-il.

Debord avait des goûts musicaux nostalgiques. Et alors ? Monsieur Toulouse aime les journaux, a de la verve, il ferait un bon éditorialiste. L’IS est trop souvent aujourd’hui une passion triste. Monsieur Toulouse, passez à autre chose. Ça tourne à la manie et à cette horripilante parodie de parodie qu’on rencontre partout aujourd’hui, à la télé, dans l’art, dans la pub, le design, la littérature, sur le Net… N’ayez plus rien à boire avec Debord ! Sortez de votre amour malheureux pour le contempteur du spectacle… Ou alors, videz vraiment votre sac à malices, dites-nous enfin ce qui se cache derrière tous ces ricanements !

Figures de la négation, avant-gardes du dépassement de l’art, Musée d’art moderne de Saint-Étienne, 2004.

Une riche iconographie, une contribution très intéressante de Hans Kochen, des témoignages (R. Hains, A. Neveu, J. De Jong, etc.), malheureusement tout cela est plombé par les interventions aussi nombreuses qu’intempestives de Yan Ciret, commissaire de l’exposition, flagorneur sans vergogne :

Note 2, Page 26, « Il s’agit d’Alice Becker-Ho, future compagne de Guy Debord, traductrice et auteur d’une œuvre considérable, comme Les Princes du jargon, Ed. Gallimard, 1995, ou plus récemment Là s’en vont les seigneuries, Ed. Le Temps qu’il fait, 2003. » Et la liste des remerciements est par ordre alphabétique à l’exception de Becker-Ho qui est en tête ! Ou encore : « Pourquoi le nocturne palimpseste, le fabuleux Mémoires de Guy Debord et Asger Jorn, n’est-il pas mis au rang qu’il mérite, l’un des deux trois plus grands poèmes du XXe siècle ? »

Ciret héroïse tout et rien dans le pire sens du terme. C’est un embaumeur. On se retrouve avec une histoire de demi-dieux, dans la vision idéaliste de l’histoire de l’art traditionnelle. Gilles Ivain est Artaud, Rimbaud, Baudelaire, Jérôme Bosch, Pontecorvo, Lautréamont, De Quincey. Tout ça pour l’auteur d’un unique texte de trois/quatre pages…

Ciret travaille contre son objet. Il banalise. 95 % des livres sur les artistes sont écrits dans ce ton hyperbolique. Il prête une maîtrise rétroactive à l’Internationale lettriste et à l’IS qui est anti-historique au possible et à Debord une lucidité transhistorique totalement invraisemblable.

« L’utopie est la projection d’une totalité saturant toutes les possibilités du dicible et du désirable », écrit-il. Quel charabia !

Il donne une version censurée de l’interview de Henri Lefebvre par Kristen Ross – les histoires de cul, essentielles pour comprendre les rapports Lefebvre/Debord, ont été censurées. Les sources ne sont jamais indiquées. Pour faire croire que tout est inédit ? Cet entretient date de 1983 et a été republié plusieurs fois.

Par ailleurs, dans ce catalogue, Marc Dachy met en circulation les lettres passionnantes d’Haussmann à Debord, précieux documents qui manquent bien sûr à l’édition de la correspondance de Debord éditée par la veuve et dans laquelle il n’y a que les lettres du situationniste (et pas toutes).

Ces expositions créent du fétiche, bossent pour le marché. On revient aux affaires de spécialistes. Entre autre avec ce cul coincé d’Anselm Jappe qui a attendu la publication de la correspondance pour découvrir le côté libertin de Debord et avec le petit morveux Kaufmann qui enseigne dans l’université suisse qui forme les cadres des multinationales et qui écrit que Debord ne se plaint jamais de ne pas avoir eu d’héritage mais qu’au contraire, il en jubile. Voilà où ils en arrivent en prenant pour argent comptant tout ce que leur idole affirme. Debord a souffert de sa situation familiale, elle fut difficile et ses vantardises ne sont qu’une façon de cacher ses larmes… Kaufmann souvent se contente de reproduire l’idée avantageuse que le leader situ se faisait de lui-même. Il éprouve un tel respect qu’il n’y a plus aucune place restante pour une attitude, si peu que ce fut, critique. Sa fascination va jusqu’à reprendre les procédés d’écriture du génie défunt et son ironie à semelles de plomb comme le démontre très bien J.-M. Apostolidès dans la revue Critique. Le moindre geste du héros équivaut à la prise d’une ville. Kaufmann revit des querelles éteintes depuis 40 ans et tout cela avec au bout du nez les lunettes de la veuve : Lefebvre et Vaneigem sont sévèrement tancés. Mension et Rumney sont rappelés à l’ordre. Les survivants qui se taisent ont honte, ceux qui parlent ne savent pas ce qu’ils disent… Comme chez Bourseiller, Guy-Ernst a bâti et entretenu seul l’IL et l’IS. Chez lui n’existe aucun décalage entre le dire et le faire. Non seulement Debord s’est réjoui de ne pas hériter mais en plus, il ne doit rien à personne, il n’a pas de dettes puisqu’il est pur don !

Mathurin Maugarlonne [François George], À la rencontre des disparus, Grasset, 2004.

François George est malheureux. Personne ne l’aime, il ne passe pas à la télé, on ne parle des nombreux livres qu’il publie et Sollers le déteste. Pour se rappeler à notre attention, il nous raconte comment tous les grands (mourants) qu’il a fréquenté l’ont apprécié : Ionesco, Sartre, Braudel, etc. Debord est le seul à l’avoir rejeté…

George aime les contrastes, il commence par nous brosser un portrait de José Lupin, son vieux prof de grec, en tant qu’antithèse du mélancolique Guy-Ernst, ce prof est bon à 100 %, et son passage à l’extrême-droite avant-guerre, une anecdote, alors que le situationniste est à 100 % mauvais. Sa femme Michèle Bernstein a le sens de l’humour, elle !, et est irrespectueuse avec son Guy. Mais le fameux, le légendaire Ne travaillez jamais ne s’appliquait bien sûr pas à elle… En attendant les deux écrivent des romans, font de la peinture, des films, de l’architecture, détournent de la BD, lisent Marcel Aymé.

Ensuite, ce pathétique George, avec une lourdeur appuyée et un ressentiment intact, tape tant qu’il peut sur Debord. C’est parfois pertinent. Par exemple : « Ce Marx imaginaire rêvait d’avoir son Lénine, il aura eu l’entarteur. » A le fréquenter, dit-il : « Je devins d’une suffisance extrême ». Debord a su reprendre au surréalisme ce que celui-ci avait de plus détestable et c’est dans le procès truqué qu’il était le meilleur, surpassant même Kanapa. George qui avait 16 ans, était un ado en mal de violence et ça tombait bien avec Debord qui ne jurait que par Clausewitz et Sun-Tsé.

Debord demandait à ses amis de boycotter les films de Godard et il pensait vraiment être en avance sur lui. On parle là des années 60, avant La Société du spectacle en film, etc. C’est incroyable ce contentement de soi.

D’après George, il ne supportait aucune critique et méprisait l’idée même de dialogue. Son truc c’était le monologue et il avait organisé son groupe sur un mode dont l’archaïsme aurait été dénoncé par une tribu franque, ajoute George.

Pour se prononcer sur les sujets les plus ardus, il avait un talisman : le qualitatif. En mai 68 Debord passe son temps à chasser de l’argumentiste !

L’un de ses vieux copains ayant trouvé refuge dans une clinique psy, Debord dénonce un internement arbitraire… Un jour, George lui parle du psychodrame, des différences entre Moreno et Kurt Lewin : « L’incrédulité et la fureur se disputèrent son visage ».

« Combien faut-il en tuer ? » était sa plaisanterie favorite quand il poussait la porte d’un restaurant bondé. (Voyer est donc bien son seul héritier). George se gausse des thèses lumineuses de Kotányi : il avait démontré que l’urbanisme n’existe pas. (Là aussi, Voyer récidive avec l’économie)

Bref, Debord pour George fit ce qu’il reprochait tant aux artistes contemporains : il habilla l’absence…

Debord casse son jouet, écrit George, et se retrouve à 40 ans en enfant perdu. Il s’ensuit une pénible survie mélancolique jusqu’au naufrage final « car, un moment ébranlé par les ruses tactiques et murales de nouveau Sun-Tsé, dans le secteur-clé de la Montagne Sainte-Geneviève, le vieux monde réaffirmait sa prééminence et même se modernisait ». Ce n’est pas ce qui ressort des témoignages de ceux qui l’ont fréquenté après George. L’image de Debord en enfant mal aimé, répétant compulsivement la rupture qui l’a traumatisé, orphelin désespéré travesti en surhomme, risque fort de devenir elle aussi un lieu commun. Trop de psychologie ne peut que nuire à la psychologie…

Archives & Documents situationnistes, N° 4, automne 2004, Denoël.

Dans cette livraison, Cristophe Bourseiller s’entretient avec Philippe Sollers. Est-ce un adoubement ou une soumission ? nous demande-t-il en nous prenant à témoin. Mais en quoi Bourseiller peut-il bien adouber quelqu’un ? Est-il un noble seigneur situationniste ? Pour qui il se prend, c’t enflure ?

Bourseiller a grandi dans un milieu de théâtreux parisien gauche caviar et s’en vante en toutes occasions. Godard l’a fait sauter sur ses genoux et c’est Jean Genet qui lui a taillé sa première pipe… En quinze ans, il a publié pas loin de 20 ouvrages, tous écrit avec une platitude constante.

« …un vent mauvais commence à souffler. On pouffe, ça et là, de « l’utopisme situ », qui se placerait « dans l’esprit des sixties » et n’incarnerait en somme qu’une variante de « l’air du temps », ricane-il en visant Laurent Chollet.

En 68, j’avais 20 ans… Chollet a 100% raison. Il y a bien plus de l’époque dans l’IS que d’IS n’a eu d’impact sur l’époque ! Les années 60/70 étaient utopiques. Ce n’est pas pour rien que le créateur de la revue Utopie (Baudrillard, René Loureau et les architectes d’Aéroland), Hubert Tonka, se fait insulter dans le n° 12 de l’IS. En 68, l’IS n’était plus en concurrence idéologique avec Planète mais une foultitude de groupuscules gauchistes ! J’ai lu intégralement la revue de l’IS dans le désert algérien en 1971. Cela a changé ma vie. J’étais hippie, j’écoutais Dylan et Coltrane, j’allais voir des happenings, le Living Theatre, le festival du film expérimental de Knokke-le-Zoute ; je me suis mis à lire Le Monde tous les jours …

Dans le papier qu’il consacre à Alexander Trocchi, Bourseiller écrit : « L’Internationale situationniste est pleine d’aventuriers, de desperados, d’errants, qui multiplient les petits boulots, ourdissent des projets grandioses, voyagent en cargo, affichent leur désordre ». Et ta sœur, sur quel cargo elle bosse ? Trocchi vénèrait Beckett. Et qui a réédité Le livre de Caïn de Trocchi en 1999 ? Chollet, bien sûr.

Bourseiller raconte des histoires, celle de Debord, et des rapports que d’autres gens ont eus avec lui ou avec ses livres, mais l’IS n’était pas la chose de Debord. Comment se fait-il que se soit Vaneigem l’universitaire (activité violemment stigmatisée par Debord) qui semble être dans une tonalité juste lorsqu’il revendique les blousons noirs comme avatars dadaïstes alors que l’inactif professionnel Debord lorsqu’il se prétend de la pègre, apparaît comme un poseur ? Question d’origine sociale ? L’IS n’était pas dans la pose. Elle était dans le quotidien, dans la légèreté, dans le ludisme. Chollet raconte notre histoire.

Debord à côté de l’école de Frankfort, de Benjamin, Adorno et Horkheimer est un nain de la pensée. Mais l’IS est cent fois supérieure à cette école – à cause de sa poésie, de son background artistique et de son utopisme ; de sa générosité, de sa naïveté, des gens qu’elle a fécondé.

De toutes les stupidités publiées sur Debord ces dernières années, l’article de Jérôme Duwa paru dans cette revue, Sur une lettre de Debord à Picasso, est la plus énorme. En 1951, Debord écrit à Picasso qu’il est un grand créateur et ce trouduc s’en étonne ! Quoi Debord estimait Picasso ! Debord avait 20 ans, et lui envoyait une revue lettriste et il aurait du l’insulter… Il y a donc vraiment des gens qui prennent Debord pour un génie sorti tout armé de morgue et de concepts transcendantaux de la cuisse d’André Breton.

Toujours dans cette publication, le journaliste d’art Philippe Dagen se convertit, via Adorno, à une esthétique de la pauvreté : les collages sur bouteille de Debord sont les chef d’œuvres absolus du XXe siècle. Ce qu’il ne faut pas entendre ! Et il reproche à Ciret, comme pourrait le faire n’importe quel puriste (oui, lui, Dagen !), d’avoir introduit Blanckart et Hirschorn dans son expo… Mon pauvre Phiphi, tu ferais mieux de t’intéresser au Monde de 1991 (tu te souviens, la première grande ratonnade, – vous étiez pour !) plutôt qu’à la guerre de 14-18…

Laurent Chollet, Les situationnistes – L’utopie incarnée, Découvertes Gallimard, 2004.

Kaufmann, Ciret et Bourseiller sont en train de muséifier l’IS, de la transformer en quelque chose d’aussi insignifiant et gentillet que Fluxus, les anachronistes ou les simulationnistes. Pour mieux comprendre, pensez au Pop Art anglais, leur contemporain, c’est le même principe : récupération de cases de BD, femmes en bikini, photos de presse, réclames pour abris anti-atomiques. Dans le Chollet, ça saute aux yeux ! Revendiquer la culture populaire contre la culture savante, mener un assaut contre la culture bourgeoise. Ne pas seulement subir la consommation !

Redisons-le haut et fort : l’IS n’est pas Debord. L’IS est légère, ludique, pop, fluide, changeante. L’IS ne cultive pas la nostalgie. C’est un mouvement extraverti, affirmatif, joyeux, qui revendique Pierre Mulélé ou le FLN comme les plus grands poètes vivants. Et c’est là que Chollet, qui est tout sauf un néo-gauchiste puritain, donne en plein dans le mille, est fort et est plein de vitalité.

Ralph Rumney et Trocchi fréquentent la Beat Generation. Debord soutenait les terroristes espagnols. Archigram citait l’IS. Jeune, Rem Koolhaas a beaucoup fréquenté Constant, etc. Aucun historien ne s’est pas encore penché sur tous ces aspects. Souvent même la documentation la plus élémentaire manque. Même chez Chollet souvent les liens ne sont pas faits, démontrés, c’est juste intuitif, juste assez conscient pour être transmis mais ces intuitions rendent aussi justice à l’IS qui ne fut jamais au-dessus de son sujet, hors de son temps.

Il y a de bons passages sur le terrorisme en Espagne et en Italie. Il se sert d’une brochure, Protestations devant les libertaires du présent et du futur sur les capitulations de 1980, texte plein de justesse. Il est le premier en France à évoquer Angry Brigade, malheureusement, il omet de préciser que, dans leurs communiqués de presse, Angry Brigade citait le Traité… et la Société du spectacle, ce qui est central.

Dans les citations aussi, il en a beaucoup de très bonnes et d’autres où j’ai manqué m’étouffer (une débile de Taguieff, qui quand il se vante d’être sorti du stade BD en cessant de s’intéresser à l’IS, se touche une fois de plus et montre qu’il n’a rien compris à l’IS ; une autre en ouverture de Kaufmann, stupide groupie idolâtre de Debord).

Rien n’est dit dans ce livre sur l’utopie incarnée. Et alors ? C’est bien ainsi : l’IS n’était pas une solution idéologique en kit.

La part belle est faite au peintre Kunzelmann. Cela ne se traduit pas pour autant en une vraie réévaluation de Spur (surtout de leur magnifique revue), ni ne permet de repenser la géographie de l’IS. On est encore un peu trop dans le parisiano-debordo-centrisme.

Il faut aussi parler du surréalisme : il le fait pour la dérive et les liens entre les deux groupes dans les années cinquante. Or, au sein de l’IS, il y a Vaneigem, Jorn et Jacqueline de Jong, qui tous les trois ont flirté avec cette question ou se sont engagés dans les dissidences surréalistes, Surréalisme révolutionnaire et Daily-Bul.

Chollet et ses livres semblent tout droit sortis de Balzac : la province monte à Paris ! Six pages sur un Niçois inconnu, quatre page sur un Bordelais formidable (J.-P. Bouyxou). Et quelle ouverture d’esprit. Même dans ce petit livre, Tonka, Lyotard, Riesel, les Éditions Anonymes, Perelman, Emmett Grogan, Rolf Kesselring, etc. sont dans la biblio !

C’est bien écrit, bourré d’images, sans connerie, avec une bonne distance critique, bien calibré à son public (les lycéens), bon marché, ça tient dans la poche : que voulez-vous de plus ?

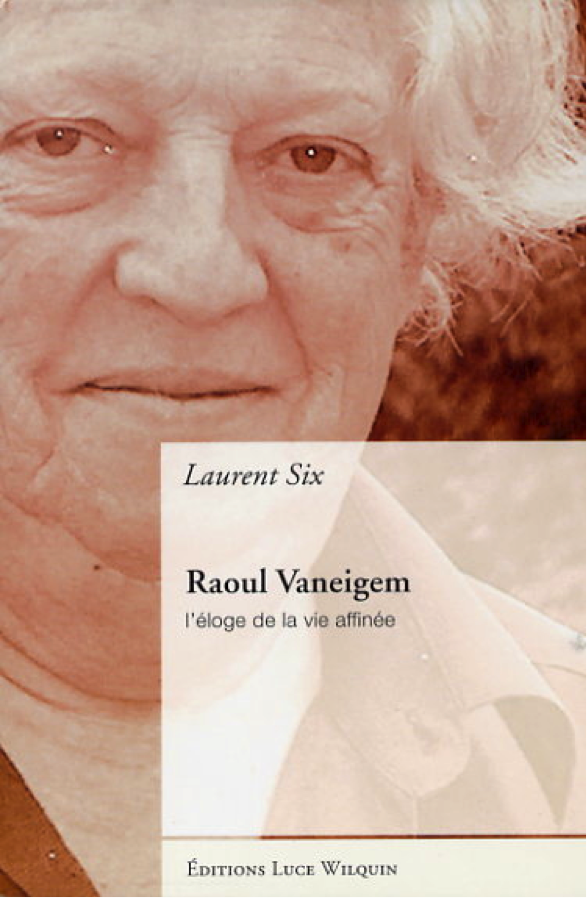

Laurent Six, Raoul Vaneigem – l’éloge de la vie affinée, Luce Wilquin, 2004.

Auteur d’un Traité qui nous a révélé à nous-même, il est enfin le sujet d’un livre qui, destiné au lecteur novice, se lit facilement et comprend une bibliographie complète des ouvrages de l’auteur publiés sous pseudo ou sous nom. Vaneigem, c’est Fourier dans l’IS. (L’esprit de l’époque a même permis à P. Bruckner d’écrire un petit chef d’œuvre sur le sujet !). Six relève une des nombreuses erreurs de Bourseiller : Vaneigem n’était pas à la réunion de novembre 1960. Un vrai travail d’historien sur l’IS, c’est une première ! Reconnaissons que c’est difficile. Il n’y a pas de modèles sur le sujet, pas d’aînés, pas de tradition historiographique, encore moins d’écoles. En plus, il n’y a pas de vrais historiens dans les actuels commentateurs de l’IS.

En octobre 1965, Vaneigem envoie le Traité à divers éditeurs. Treize le refuseront. Il sera publié en novembre 1967 par Gallimard.

Le chapitre que Six consacre à l’IS regorge de suffisamment d’idées pour relancer vingt révoltes ! Excessif, lyrique, cinglant, le style du Vaneigem de cette époque n’a pas pris une ride. Deux exemples :

« Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu’il y a de subversif dans l’amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre ». (Citation que j’avais mise en 1974 dans Nous n’avons rien à perdre, premier des journaux que j’ai faits avec F. Pajak). « La culture ? Mais c’est la marchandise idéale, celle qui fait payer toutes les autres. Pas étonnant que vous vouliez l’offrir à tous… »

Le III chapitre intitulé, « L’épisode Ratgeb » va passionner aussi bien ceux qui vont découvrir le Vaneigem violent que ceux qui vont le redécouvrir. Détourner la technique des sondages d’opinion, il fallait le faire, non ?

Ensuite, à partir du Le livre des plaisirs (1979) bien inférieur au Le Nouveau désordre amoureux (1977), Vaneigem va nous ennuyer un peu… Bien sûr, je me reconnais dans ceux qu’il accuse ainsi de ne pas arriver à être positifs : « Fi des militants, contestataires et autres nihilistes qui n’ont rien d’autre à proposer de vivant que leur énergie vociférante ».

Six est critique avec l’Avertissement aux écoliers et aux lycéens (1995). Vaneigem y défend la famille et croit que l’école va changer ! Six pense que Raoul s’auto baratine et que les 70 000 exemplaires vendus ne furent qu’un pétard mouillé. Bien !

« La plupart qui ont parlé du bonheur l’ont fait comme d’une maladie » dit Vaneigem. Eh oui ! Qui cherche le bonheur, trouve le confort…

« Vaneigem, dernier véritable situationniste… » écrit Six. C’est ridicule. Aussi con que l’équation IS = Debord. Pourquoi pas Riesel (écolo hyper brillant) ou même Voyer (les insultes !) ou n’importe qui. C’est quoi cet essentialisme ? Surtout que sur la même page Vaneigem traite le situationnisme d’abstraction délétère…

Six reconnaît à Le Chevalier, la Dame… « une certaine épaisseur et une chaleur qui manquaient souvent dans ses essais précédents ». Bien !

Sa conclusion par contre est malheureusement du pur blabla creux : « …le nihilisme ne se laisse pas dialectiser… La véritable subversion est le fait de ceux qui sortent du cadre, de ceux qui n’admettent aucune communauté et qui bâtissent leur vie, non pas contre la société, mais au-delà de celle-ci ». Quelle niaiserie ! D’ailleurs pourquoi conclure alors que Vaneigem est au meilleur de sa forme ?

Un regret : Six aurait pu consacrer un chapitre à Histoire désinvolte du surréalisme, livre stimulant, charpenté, goûteux. Et une bonne surprise ! Les notes du prochain livre de Vaneigem publiées en annexe sont excellentes. Peut-être ne devrait-il publier que des notes ?

Retour sur Les Jours obscurs de Gérard Lebovici.

mercredi 1er décembre 2004

Qu’apprend-on à la lecture de cette bio sur Lebovici ? Que Douin, pétri de préjugés, n’a pas le vécu et la sensibilité nécessaires pour comprendre ce personnage. Sur le cinéma français au sein duquel Lebo occupait une place centrale ? Rien. Sur l’ultra-gauche ? Rien de rien. Comment se fait-il que sur tout ce qui est intéressant, les femmes, l’argent, la lutte des classes, Douin n’ait jamais rien à dire. Sont-ce de mauvaises habitudes qu’il a prises au Monde ?

Ce livre est épouvantablement écrit, il n’y a aucun parti pris. Ce n’est pas un portrait mais une caricature. Douin va jusqu’à douter des capacités de Lebo à s’exprimer par écrit ; ce qui est une énormité quand on connaît le parcours professionnel du personnage. Un analphabète aurait-il publié la correspondance de sa maison d’édition ? Il décrit Lebo comme un impresario hollywoodien joué par W. Allen – la secrétaire est sous le bureau, un artiste de Music-Hall fait sortir des colombes d’un chapeau. Mais Lebo ce n’est pas du tout ça. C’est l’intelligence du politique, la compréhension des mécanismes de pouvoir, Machiavel dans le milieu du cinéma. S’appuyant sur une rumeur, Douin demande : « D’où venait le pognon de Lebo ? » et il ne peut pas répondre ! Le côté mystérieux, c’est du France-Soir. Il n’y a pas de mystère dans cette carrière : beaucoup de travail, de l’intuition, des idées nouvelles, une gestion efficace, des amitiés dans la « nouvelle vague » des comédiens et réalisateurs. Et, ce n’est pas assez dit, Lebo aimait le cinéma et ses artistes, tout comme il connaissait la valeur des livres qu’il éditait.

Parmi les préjugés, le puritanisme de Douin : après avoir écrit qu’il n’évoquerait pas ses conquêtes amoureuses, – ça ne se fait pas, – il nous révèle sa liaison avec une actrice, nous apprend que Lebo aimait renifler la petite culotte de Deneuve, et s’attarde sur ses virées au bordel. Ça l’excite !

Dans le sens de la caricature : Douin rabat sans cesse Lebovici sur sa judéité, ce qu’il aurait détesté, et pousse la goujaterie jusqu’à le comparer à Pierre Goldman, ce gauchiste exhibo, au nom bien sûr de cette pseudo identité commune. Comme si il n’y avait rien d’autre qui compte ! Il y a pire. Après nous avoir appris que sa mère s’est sacrifiée face aux nazis pour sauver ses enfants, il détaille par le menu un roman pornographique américain, Le choix de Sophie, qui se sert des camps d’extermination pour pimenter ses propos graveleux. Ce n’est sans doute pas pour rien que la plupart des membres de la famille de Lebo ont refusé de le rencontrer. Là, il n’y a pas de mystère, vu la place qu’occupe Douin, numéro deux du Monde des livres, beaucoup de gens (85 personnes) se sont sentis obligés de recevoir cet échotier mais de là à le renseigner… « Un autre témoin rapporte que le jour de l’attentat de la rue Copernic, il démina l’aspect tragique de l’événement en suggérant que le coupable était peut-être à chercher du côté du Mossad », écrit-il. Mais tout le monde pensait comme ça après chaque attentat anti-juif ! Lors de l’attentat chez Goldenberg, rue des Rosiers, habitant à cent mètres, je l’ai entendu dire dix fois.

Autre problème : une grande partie du livre s’appuie sur le témoignage de Gérard Guégan. Ce matou s’approprie entièrement l’histoire de Champ Libre. Florilège : Floriana Lebovici est une prude bigote, le groupe Bazooka plagie le style de Alain Le Saux, Truffaut traite Debord de Staline pour les impuissants…

Quel gâchis ! D’autant plus qu’il va faire chaud avant que quelqu’un d’autre reprenne le sujet…