Une vie d’artiste dans le canton de Vaud, 1967-1978.

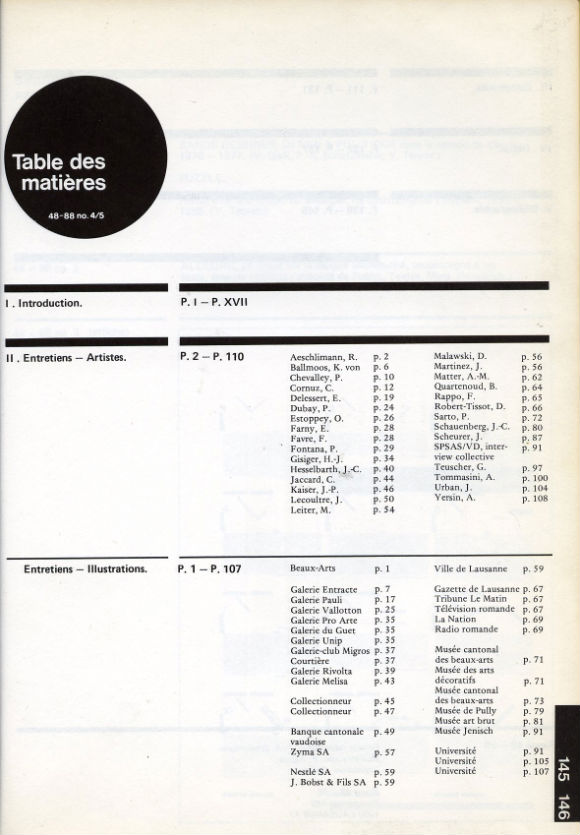

Introduction [[Ce texte doit être lu comme la première analyse partielle d’une enquête sur le champ artistique local dont une partie des résultats — entretiens — est publiée ci-après. Précédée d’un travail de préparation de trois mois environ, l’enquête proprement dite s’est déroulée de décembre 78 à juin 79. Durant cette période nous avons réalisé soixante-neuf entretiens avec des personnes appartenant au champ artistique local, chacune d’entre elles étant le plus souvent interrogée à plusieurs titres, — l’artiste, par exemple, comme artiste mais aussi comme enseignant à l’Ecole des beaux-arts et/ou comme collectionneur. L’abondance de la matière dont nous disposons ne nous permettant pas d’en envisager la publication intégrale, nous avons choisi de centrer cette dernière sur les artistes. Sont publiés in extenso les trente interviews d’artistes ainsi que les entretiens avec quatre galeristes, un collectionneur, un responsable d’entreprise, un responsable politique et un conservateur de musée. Ces trente-huit entretiens sont illustrés d’extraits des autres interviews. Nous avons cependant respecté le caractère in extenso des réponses à l’intérieur d’une réponse.]]

Nous nous proposions avec cette enquête d’objectiver l’image que les différents agents du champ artistique local se font d’eux-mêmes, des autres agents et de leurs rapports. Nous n’avons pas travaillé en sociologues mais en historiens, c’est-à-dire sans nous soucier du symétrisme des questions-réponses ni de l’interchangeabilité des agents entre eux, mais en tenant compte des noms propres, de faits historiques précis et de la viscosité culturelle propre au lieu. Il s’agissait pour nous de comprendre, de décrire et de connaître et non pas de comparer, même si la comparaison peut être l’un des moments de cette description. Il s’agit donc d’un travail d’histoire de l’art opéré sur une coupe synchronique (1967-1978) immédiatement contemporaine . [[Nous nous sommes servis pour élaborer les questionnaires adressés aux différentes catégories d’agents de ceux établis par Raymonde Moulin (R. Moulin, Le marché de la peinture en France, Paris, 1967) que nous avons adaptés et complétés en fonction de la modestie relative et des particularités du champ artistique local. Le questionnaire destiné aux artistes par exemple comportait des questions qui appelaient des réponses objectives (les questions portant sur la formation, les expositions, les marchands, les collectionneurs, les musées, etc.), des questions pouvant amener des réponses objectives ou subjectives (les questions portant sur la vocation, la réaction du milieu d’origine, les fréquentations, l’influence des média sur le marché, etc.) et enfin des questions qui s’adressaient directement à la subjectivité de l’artiste (par exemple : « Pensez-vous avoir réussi socialement ? » ou « Quel devrait être selon vous le rôle de l’Etat dans la création artistique ? »).

Nous avons commencé par constituer un échantillon de quinze artistes sur la base de différents critères tels que sexe, âge, nationalité, appartenance à une société d’artiste, membre du jury d’un concours, enseignant aux Beaux-arts, etc. Nous avons ensuite interrogé les artistes, et d’une manière générale tous les agents, les plus souvent mentionnés dans ces premiers entretiens et dans les suivants. Cela signifie donc que le champ s’est partiellement auto constitué. Si nous avions travaillé sur un très grand ensemble urbain ou sur un pays, nous aurions certainement couru le risque de manquer un ou plusieurs groupes d’artistes mais le canton de Vaud peut difficilement abriter plus de cinquante artistes opérationnels,c’est-à-dire travaillant pour la communauté, à la fois. Ceci nous a d’ailleurs été confirmé à, plusieurs reprises par des artistes. (Par exemple : « Je pense que l’artiste lausannois, je ne vous parle pas des deux cent cinquante mais je vous parle des trente, des quarante, ce qu’il y a toujours eu, il n’y en a jamais eu plus… ») De plus interviewant parallèlement des agents des instances locales de consécration, nous étions sûrs de ne pas manquer un artiste important socialement et localement.

Le canton de Vaud compte environ 500 000 habitants. Sa capitale, Lausanne, est une ville de 135 000 habitants. Elle possède une Ecole des beaux-arts, vingt-cinq galeries, une trentaine d’artistes opérationnels et trois musées importants dont l’un, le Musée cantonal des beaux-arts abrite occasionnellement des manifestations de portée internationale comme la Biennale de la tapisserie.]]

Les artistes.

Même si nous avons laissé au pragmatisme le soin de distinguer entre professionnels et amateurs, nous avons tout de même postulé en commençant notre enquête l’existence d’artistes. On peut penser que cela va de soi. On peut aussi penser le contraire. Nam June Paik par exemple, reconnu internationalement comme un artiste, disait dernièrement ceci : « En ce moment il n’y a que trois façons importantes de faire de l’art : se droguer, téléphoner, faire l’amour » . [[J-P. Cassagnac, J-P. Fargier et S. van der Stegen, Entretien avec Naim June Paik, Les Cahiers du Cinéma n° 299, avril 1979.]] Les vingt-six artistes que nous avons contactés ont tous accepté d’être consultés en tant que tels et seuls deux d’entre eux ont formulé des réserves quant à cette appellation. L’un en répondant à la question de savoir s’il accepterait un graffiti sur l’une de ses oeuvres : « Moi ça me conviendrait. (…) Disons que par principe chaque fois que quelqu’un prend sur lui d’intervenir sur son environnement d’une façon ou d’une autre, cela me conviendrait tout à fait. A la limite ça éliminerait les artistes. Ça serait peut-être le but suprême qu’on n’ait plus besoin d’artistes ». L’autre en dénonçant la violence des sélections, des codes culturels et de la séparation capital/travail. II y a donc à l’intérieur du champ que nous avons défini, un large consensus qui accepte l’existence sociale d’individus qui s’autoproclament ou sont reconnus en tant qu’exerçant une fonction résumée par le titre générique d’artiste. Une artiste illustre bien par ses propos ce consensus : « Ecoutez ! Finalement je trouve que j’ai réussi. Pour moi c’était important d’être reconnue en tant qu’artiste. Au niveau du fric je n’ai absolument pas réussi mais dans le milieu culturel de Lausanne on me connaît et c’est pour moi une sécurité d’être reconnue en tant qu’artiste. Je suis très modeste, mais je trouve que c’est important. Alors finalement c’est aussi une réussite sociale ça, non ? Pour moi la réussite sociale c’est qu’on sache que je fais le métier de peintre, c’est tout ».

Sur les vingt-six artistes interrogés, et indépendamment des formations préalables à la formation artistique qui peuvent être très variées (architecte, médecin, employé de commerce, instituteur, etc.), treize ont passé par les Beaux-arts, sept ont fait un apprentissage et six se disent autodidactes. Nous ne voudrions pas contester la bonne foi de ces derniers mais l’autodidactisme étant l’objet d’une telle considération dans les milieux artistiques, nous préférons, en l’absence de tout moyen de vérification (car comment savoir si l’artiste n’a pas suivi des cours privés par exemple), laisser un doute suspendu sur leur affirmation.

Tous ces artistes, de par la conscience qu’ils ont d’eux-mêmes, peuvent être rangés dans un même ensemble, défini par le clivage artistes professionnels/artistes amateurs. Pour tous ceux que nous avons rencontrés l’amateur c’est l’autre. « Le douanier Rousseau était un peintre amateur. » Si la plupart estiment que le professionnalisme est lié au plein temps, certains pensent qu’il se prouve dans son résultat – l’oeuvre —, d’autres qu’il s’acquiert avec le diplôme. On trouve dans les définitions qu’ils donnent de l’artiste professionnel les notions d’engagement, d’apprentissage, d’un travail inscrit dans la durée et rentable pour la société. On y trouve surtout un refus violent de l’amateur qui est vu comme un dilettante ou même comme un monomaniaque. Quelques artistes cependant jugent que la distinction professionnel/amateur n’a pas de sens et qu’il faudrait qualifier des comportements « d’artistiques » et non pas des personnes « d’artistes ». Mais cette minorité laisse également percer une identité ou le désir d’une identité sociale d’artiste.

Il est possible de regrouper la plupart des artistes locaux concernés par l’enquête à l’intérieur de deux sous-ensembles dont les membres respectifs s’opposent sous le rapport des pratiques et de l’image qu’ils se font de ces pratiques. Ces deux sous-ensembles correspondent pour l’essentiel à deux générations différentes d’artistes, la première, « l’ancienne génération », réunissant les artistes ayant entre cinquante et soixante ans, la seconde, la « jeune génération », ceux ayant entre trente et quarante ans. Voici l’ancienne génération telle que la voit la nouvelle [[La nouvelle génération est celle qui a opéré un regroupement partiel et informel en fondant au début des années 70 le groupe Impact. Celui-ci géra collectivement pendant huit ans une galerie principalement orientée vers les mouvements internationaux d’avant-garde.

L’actuelle ancienne génération avait également opéré un regroupement partiel (six artistes) à la fin des années 50 en fondant un groupe s’auto considérant d’avant-garde, le Collège vaudois des artistes concrets.]]

: « C’est le style d’il y a vingt ans, c’est ce qui se faisait il y a vingt ans en peinture, en art en général. Il y a vingt ans c’était moderne. (…) C’est de l’abstrait, lyrique un peu, mais on est resté fidèle aux matériaux traditionnels. De temps en temps un peu de plexy mais décoratif. Pas de choses figuratives ». Et la jeune génération vue par l’ancienne ; « Je pense que tous ces essais étaient intéressants à un moment donné. Mais je crois que ce moment est passé. (…) Je veux dire : il me semble que ce qui reste il restera certainement parce que l’expérience était passionnante. Mais je crois que c’est inhérent à cette expérience, tout d’abord qu’elle était inimitable, que le premier qui faisait était un grand type mais le second déjà était un épigone. Alors dans cette mesure-là… ». Au niveau stylistique, l’opposition entre générations peut être caractérisée comme une opposition entre une abstraction lyrique et/ou géométrisante et ce qu’on appelle l’art conceptuel. D’autre part les représentants de l’ancienne génération s’expriment le plus souvent à l’aide de matériaux et sur des supports « traditionnels » alors que ceux de la nouvelle génération manifestent une plus grande prédilection pour des matériaux et des supports « modernes », la vidéo par exemple. L’opposition porte également sur le rapport au travail, la jeune génération se montrant souvent irritée de l’importance attachée par l’ancienne au travail « bien fait » : « Tous ceux-là (…) avec leur travail bien fait, ils me fatiguent. On en a marre du travail bien fait ».

Un certain nombre d’artistes ne peuvent cependant être ramenés à l’un ou à l’autre des deux sous-ensembles définis plus haut, ceci pour des raisons diverses qui peuvent tenir au sexe, à l’origine géographique ou à un exil momentané volontaire. Les artistes locaux de renommée internationale par exemple se sont tous éloignés de leur patrie à un moment donné de leur carrière. L’exil a d’ailleurs partie liée avec la notoriété internationale puisque l’artiste étant au début de sa carrière son propre démarcheur, a pu faire à l’étranger des rencontres profitables à cette reconnaissance.

Ces grands prêtres du sacerdoce artistique ont réussi. Particulièrement aux yeux des autres artistes puisqu’ils pratiquent leur art à plein temps et qu’à la question sur la réussite sociale la réponse négative est assortie le plus souvent du constat, en général amer, de la nécessité d’une deuxième activité lucrative . [[Sur les vingt-six artistes de l’enquête, huit vivent de leur pratique artistique. Pour les autres, neuf sont enseignants; deux, architectes; deux, graphistes; deux, ménagères; un est imprimeur; un, sculpteur en pierres tombales; un, tenancier de galerie.]] Celle-ci est considérée comme un frein, une limite à la création artistique :

« Matériellement non, puisque je ne peux pas vivre de ma sculpture. Vivre, il faudrait encore définir combien par mois ». « Alors si je me mets au boulot, si je n’ai rien d’autre à faire que ma peinture, dans les périodes de vacances par exemple, il m’arrive d’en faire quinze à la fois. Je suis incapable de travailler en sortant de l’école, j’ai besoin d’être dans le truc.(…) J’ai l’impression d’être un médium… Il me faut une disponibilité totale ». « Je parle seulement du stade de la double profession. Je ne peux pas me considérer comme artiste. D’un côté ceux qui me connaissent comme assistant, ils m’appellent l’artiste comme plaisanterie, comme sarcasme. De l’autre côté un autre sarcasme. (…) Ce que je n’ai pas pu faire jusqu’à présent c’est de pouvoir vivre exclusivement de la peinture. J’aimerais arriver à le faire mais pas à la retraite ».

Ceux qui ont réussi confirment positivement ce qui précède :

« Oui, puisque je vis de ma peinture. Je trouve que c’est déjà une immense réussite quand on sait comme c’est difficile et ça va de travers. Je trouve que c’est formidable de vivre en gagnant assez. C’est assez fantastique ». « Je crois avoir eu le privilège acquis par beaucoup d’heures de travail de pouvoir faire ce que j’aime faire. Donc c’est d’une certaine manière une réussite d’avoir une certaine liberté de création, de choix ». « … je dis toujours à mes étudiants qui ont une certaine crainte devant l’avenir, ce qui est normal : moi je peux vous servir d’exemple de quelqu’un qui a toujours gagné sa vie avec la sculpture ».

Il se trouve pourtant un artiste qui fait de son activité lucrative un bien : « J’ai fait une oeuvre je finis par sentir que ce que je fais est original, est particulier disons. Ça ne rappelle absolument rien. C’est une chose absolument personnalisée parce que j’ai pu travailler d’une manière absolument égoïste sans avoir à vendre a priori. Vous comprenez ? Je me suis fais plaisir à moi-même ». Reste enfin celui qui souhaite la mort des artistes en tant qu’accapareurs de tout le pouvoir de création de la société : « … finalement le jour où j’aurai réussi ma vie, j’arrêterai de faire de la peinture immédiatement. C’est vrai qu’à chaque fois que tu fais de la peinture c’est quand tu ne sais pas quoi faire de ta vie. Quand tu t’emmerdes je constate que tu as tendance à faire de la peinture parce que c’est une activité dans laquelle tu es à l’aise. Mais quand tout va bien, que je n’ai pas de problèmes je suis au bistrot, en voyage, etc., mais je ne fais pas de l’art ».

La « base » artistique.

Les quatre cinquième des artistes rencontrés appartiennent à la société d’artistes locale . [[Il s’agit de la section vaudoise de la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS), société fondée en 1866 et qui comptait en 1976 1 700 membres actifs pour l’ensemble de la Suisse.]] Celle-ci est généralement méprisée par les artistes qui ont une certaine envergure au niveau du marché. L’un d’eux l’accuse « de ne pas faire son travail », d’être « d’une médiocrité totale et de pratiquer un « copinage » pour les commandes publiques. Un autre affirme ne pas y appartenir parce qu’il est « un honnête homme ». Un autre encore la voit comme suicidaire et comme une organisation ancienne et conservatrice : « Et puis on est pas très gai là-bas, pas très gai, pas beaucoup d’idées non plus ». Elle est tout aussi peu apprécié de ceux qui ont une idéologie corporatiste différente, les anciens d’Impact par exemple [[Les membres du groupe Impact présentèrent à un moment donné dans le cadre de la Société des peintres et sculpteurs un certain nombre de « propositions sociales » mais sans succès.]] « … c’est une corporation avec laquelle on n’a pas grand-chose à voir parce que c’est un peu le fourre-tout. (…) Il y a tellement d’artistes qui font tellement de choses différentes qu’à vouloir tout défendre, tu ne défends pas une corporation tu défends des idées ou des principes. Alors finalement les tendances s’annulent et ça devient totalement inefficace. En plus c’est quand même un truc assez traditionnel, c’est une société assez ancienne avec peu d’audace » La première fois que j’y ai été j’ai eu l’impression que c’était une assemblée de vieillards (…) et puis ça a changé par mal mais les intérêts des artistes sont tellement divergents, il n y a aucune entente sociale qui puisse se faire ».

Ceux qui se déclarent partisans de cette association n’en font aucun éloge. Elle est pour eux du domaine du « ça va de soi », du « j’y suis, j’y reste » et du « j’y vais régulièrement.

Cette société n’est ni un club de loisir, ni un organe corporatif, ni un syndicat. Elle est un peu tout cela en même temps. Elle permet de définir la conscience de soi de l’artiste prise a son niveau le moins conscient. Ces représentants de la « base » artistique manifestèrent méfiance et suspicion à l’endroit de notre démarche, lue comme sociologique et donc réductrice. Cette méfiance se traduisait par un refus de répondre à certaines » questions, refus qui se présentait comme une élision ferme et polie, souvent formulée par un « ce serait trop long a vous expliquer ». Dans le même ordre d’idées il s’agit, surtout lorsque les personnes mentionnées ont de l’influence, de lire les éloges qui leur sont adressées par ces artistes non pas comme de l’admiration mais comme le signe d’une relation de pouvoir entre supérieur et inférieur. II y a des exceptions, et même des exceptions marquantes, mais fréquemment dès que l’enregistreur était arrêté les gens loués devenaient pour leur laudateur des « tyrans », des « requins », de « plagieurs » ou des « minables »

Les Beaux-arts. [[L’Ecole cantonale des Beaux-arts comprend quatre sections : beaux-arts, graphisme, design et études artistiques générales, cette dernière formant des maîtres de dessin. L’Ecole compte en moyenne une centaine d’étudiants. La formation est de cinq ans.]]

Pour son directeur la vocation primordiale de l’Ecole est « de préparer des gens dans la production d’images, sans préjugés de supports ». Il ajoute : « On a la chance, d’ailleurs souvent mal saisie par les gens de Lausanne et des environs, d’être vraiment à l’intersection de la culture allemande, de la culture française et de la culture italienne. En modelant ces influences on peut faire quelque chose de sui generis ». A propos de son enseignement, il insiste sur l’importance qu’il attribue à la formation théorique des étudiants : « Grosso modo il y a l’approche à la fois historique et historiciste de cette notion de Musée imaginaire d’André Malraux, puis les éléments d’une perspective hégélienne et marxiste sur l’art, et puis une perspective qui serait celle de l’épistémologie, notamment à travers les travaux de Piaget (…), des perspectives psychanalytiques à travers certains textes, notamment de Lacan et une perspective que je qualifierai d’informatique qui est liée à tout le problème de la reproduction de l’image, de sa promotion, de sa diffusion dans les média, y compris les média électroniques. (…) On essaie un peu de faire un bilan provisoire d’une situation actuelle dans ses dimensions sociales, politiques, économiques, une fois encore comme éclairage général ».

Les autres enseignants que nous avons interviewés mettent au contraire l’accent sur la transmission de compétences techniques et de dispositions éthiques :

« … je donne aux élèves des connaissances techniques et des moyens de métier. (…) Leur donner surtout une éthique, un état d’esprit par la recherche dans la situation par rapport à l’art qui est contemporain et qui sera contemporain. Et une grande honnêteté, non pas une honnêteté qui va les limiter dans leur audace, mais une honnêteté dans l’audace, un certain sérieux, oui, dans l’audace ». « Ceci dit je pense que l’art ne s’enseigne pas. La seule chose qu’on puisse enseigner c’est la technique. (…) L’art ça vient après. Donc si vous voulez j’enseigne la technique et puis peut-être j’essaie de leur donner une certaine attitude vis-à-vis de ce qu’ils font. »

Les propos d’un étudiant viennent corroborer cette priorité donnée à la pratique : « II s’agit essentiellement d’un apprentissage de techniques au sens le plus étroit du mot technique. Le questionnement de ces techniques est totalement absent. Les quelques lieux véritablement inscrits dans l’institution qui se réclament d’une volonté théorique sont complètement coupés des pratiques qui se tiennent dans l’Ecole, ils entretiennent leur propre disqualification et tendent à être des pratiques ornementales. L’apprentissage des techniques se fait lui-même en dehors de toute perspective historique ».

Il est à remarquer qu’un seul enseignant évoque « l’après école », le professionnalisme qui devrait suivre la formation aux Beaux-arts : « … l’erreur que nous commettons là-bas tous les jours et tous les ans, c’est de traîner des gens à qui on n’ose pas dire allez vous faire voir ailleurs et dont nous savons pertinemment qu’ils ne pourront jamais gagner leur vie. (…) Alors je suis des fois un peu anxieux sur un certain sous-prolétariat artistique de paumés qu’on forme ».

Les galeries. [[ Sur les onze galeries touchées par l’enquête, deux sont liées au marché international, l’une commercialisant les oeuvres d’artistes défunts et l’autre celles d’artistes vivants d’avant-garde, une est spécialisée dans l’art naïf, une expose uniquement des artistes locaux vivants et consacrés localement, une expose surtout des oeuvres d’artistes français vivants et six sont sans ligne définie dont trois galeries sans buts lucratifs financées par des entreprises privées. Sur ces onze galeries, trois sont tenues par des salariés (les galeries d’entreprise), trois par des personnes ayant une autre activité lucrative, deux par des personnes dont c’est la seule activité mais qui n’en vivent pas, c’est-à-dire dont le conjoint a un revenu, et trois seulement sont des galeries rentables et suffisantes comme activité lucrative pour leurs propriétaires.]]

Invités à donner leur avis sur leurs relations avec les galeries locales et d’une manière générale sur le système de marché pour les oeuvres d’art, les artistes interrogés se montrent peu prolixes. La galerie est le plus souvent considérée comme un mal nécessaire. Seuls les artistes « arrivés » se déclarent satisfaits de leurs rapports avec les marchands qui prennent en charge leurs oeuvres et jugent positivement le système de marché.

« Il a payé tant pour exposer chez X », « X » pouvant désigner aussi bien une galerie qu’un musée [[Fait peu connu des non-initiés, dans les musées les frais d’exposition, qui peuvent être considérables, sont parfois à la charge de l’exposant.]], c’est là un propos fréquent dans le milieu artistique. Cependant comme l’amateur pour l’artiste, la « galerie garage » [[C’est-à-dire une galerie qui loue une surface d’exposition dotée d’équipements plus ou moins sophistiqués à qui désire exposer. Le terme est de R. Moulin.]] pour le propriétaire de galerie, c’est l’autre :

« Location de cimaises ? Non. Nous prenons une commission sur les ventes, mais nous choisissons les artistes. Il ne s’agit pas de fixer un certain montant et puis on trouvera bien quelqu’un qui veut exposer. » « Ça je n’ai jamais fait, je n’ai jamais loué ma galerie. » « Je ne loue pas de cimaises. Donc, moi, un artiste qui me plaît, que j’aime, que je pense que c’est bon, je l’expose. » « Pas de location au sens : on loue la galerie. On ne fait pas ça du tout. » « Moi, je ne loue pas mes locaux, parce que j’estime que les artistes que j’expose sont engagés dans leur boulot, qu’ils prennent un risque et que si j’ai envie de montrer ce qu’ils font, il n’y a pas de raisons que je n’en prenne pas. »

Si nous n’avons rencontré aucun cas de « galerie garage » cela tient à ce que ceux qui ne font que louer leurs locaux et ceux qui recourent à leurs services ont tendance à dissimuler des pratiques fortement déconsidérées [[Voici un exemple de location euphémisme tel qu’il a été relevé par un galeriste : « II y a certaines galeries qui pratiquent une politique assez bizarre en ce sens que les oeuvres non vendues donnent droit à une rétribution a la galerie ».]]. Cela tient également à ce que le champ attribue a ces pratiques une importance qu’elles n’ont pas en réalité. Dans les faits la location de cimaises stricto sensu est extrêmement rare. Il existe trois catégories de galeries dans lesquelles les frais à la charge de l’artiste sont peu élevés voire inexistants : la petite galerie tenue par un passionné – les galeries de ce type sont nombreuses mais éphémères -, la galerie qui relève du mécénat d’entreprise et la grande galerie concurrentielle au niveau international. La galerie la plus onéreuse pour l’artiste est la galerie moyenne, petite entreprise souvent animée avec un fort souci de rentabilité . [[Dans cette acception, une galerie prestigieuse mais plutôt vouée à la vente d’oeuvres d’artistes défunts est pour un artiste vivant une galerie moyenne. Ces galeries ne cherchent plus à découvrir de nouveaux talents mais a gérer une image de marque sous laquelle des artistes correspondant stylistiquement aux pratiques des défunts peuvent s’insérer. Le brassage monétaire côté défunt est tellement important que les vivants, a de rares exceptions près, n’y ont qu’un caractère d’anecdote. Pour eux du point de vue du marché et vis-à-vis d’un public traditionaliste la consécration peut être importante et rentable.]] Si l’artiste ne loue pas les locaux dans lesquels il expose, il participe néanmoins le plus souvent aux frais d’exposition. Il paie pratiquement toujours les frais de vernissage s’il y en a un, souvent les affiches et l’affichage, parfois les invitations. Enfin la galerie, à l’exception des galeries financées par des entreprises privées, prélève un pourcentage sur les ventes qui varie de 20 à 40 pour cent. Pour la plupart les artistes locaux commercialisent leurs oeuvres, en moyenne, pour moitié à l’atelier et pour l’autre moitié par l’intermédiaire d’une galerie ou d’un courtier. Il n’y a pas ou très peu d’artistes indigènes sous contrat d’exclusivité avec une galerie. Les gérants de galerie donnent plusieurs fois des motivations « morales » à ce qui est en fait une impossibilité économique. Verser un salaire ou acheter toute la production d’un artiste nécessite des capitaux considérables. Aucune des galeries locales ne dispose d’une assise financière suffisamment large pour pratiquer ce système . [[Ceci est confirmé par le marchand genevois le plus souvent mentionné par le champ : » — Les artistes sont-ils obligés de rendre leur création conforme aux exigences du système commercial ? — Cela est certainement vrai pour ceux qui travaillent sous contrat. Mais ce genre de liaison, typiquement parisien, très dur pour l’artiste, n’est guère pratiqué en Suisse romande ». (Entretien avec A. Meier, Flair, no 5, mai 1979). Et par la tenancière d’une galerie lausannoise : « Le contrat c’est une chose exclue à moins d’avoir une énorme fortune. Ou tomber tout d’un coup, par un miracle, sur un peintre qui vend très cher et beaucoup et qui vous rapporte beaucoup d’argent. Ça permettrait de faire des contrats à des gens qui vendent moins. Je pense qu’il y a de moins en moins de galeries, y compris les grandes galeries qui traditionnellement travaillaient par contrats, qui le font. Je pense que c’est une chose qui est à assumer. Il y a des galeries qui le font, qui achètent toute la production d’un artiste. Je ne pense pas qu’on en ait ici et je ne pense pas qu’avec ce que je montre ça soit réalisable ».]]

Les marchands donnent de l’artiste professionnel des définitions variées qui vont de définitions « impressionnistes » à des définitions « sociologiques » assez fouillées mais perverties par une déontologie corporatiste qu’illustre bien la citation qui suit : « Ce serait plutôt un état d’esprit et une certaine culture du milieu, une certaine connaissance du milieu. Pour moi un professionnel c’est celui qui a déjà exposé et qui connaît les rapports avec les galeries, qui ne s’arrange pas pour profiter de l’exposition pour montrer son travail tout en disant à ses amis qui pourraient acheter, n’achetez pas là, venez chez moi quand ce sera fini et je vous ferai un pour cent. Pour moi c’est ça le professionnel. C’est l’état d’esprit de quelqu’un qui sait qu’il a besoin des galeries. (…) C’est le fait que quelqu’un qui ne connaît pas l’artiste puisse acheter un tableau. Ici c’est un petit pays, une microsociété. Lorsqu’un artiste expose, quatre-vingt pour cent des ventes sont faites à des gens qu’il connaît. Le succès d’un artiste ici est fonction de son environnement social. Pour moi c’est fondamental. Je crois qu’il ne m’est arrivé qu’une seule fois de vendre un peintre qui n’avait ni parents, ni relations à Lausanne. »

L’opposition entre générations artistiques se vérifie également au niveau des galeries. On retrouve dans les jugements de l’ancienne génération sur la nouvelle le critère du travail bien fait, l’exigence de sérieux et de compétence professionnelle : « Elle (la Galerie Impact) avait le défaut qu’ont toujours les choses plus ou moins bénévoles. (…) Chaque fois que j’y suis allée, je me suis trouvée devant une porte close. » On retrouve de même l’opposition matériaux nobles et légitimes / matériaux illégitimes qui sont jugés ici impropres à être montrés : « Je pense que toute démarche qui utilise la vidéo ou les textes, si elle est nécessaire à l’artiste, elle peut être passionnante. Moi c’est une chose avec laquelle j’ai peu de contacts et je ne saurais pas comment la montrer ». Ce conflit est d’ailleurs reconnu par une tenancière : « J’expose des gens qui font de la peinture. (…) Je n’ai jamais exposé d’art conceptuel ».

Les relations entre galeries sont vécues par les intéressés comme des rapports de complémentarité. Cela se comprend si l’on sait que l’éthique du métier, à laquelle il est souvent fait allusion, c’est-à-dire une réglementation tacite de la concurrence, veut qu’un artiste ne soit pas débauché à niveau égal par une autre galerie. Lorsqu’un artiste quitte une galerie pour une autre, de standing supérieur, celle-ci ne le débauche pas mais lui offre de nouvelles possibilités.

Sur la situation actuelle du marché local, les directeurs de galerie s’accordent, à quelques nuances près. L’un d’eux semble faire exception mais il dirige une galerie sans buts lucratifs :

« Elle est un peu moins bonne qu’il y a trois ou quatre ans. Il y a eu une baisse certaine depuis l’histoire du pétrole. Il faut reconnaître aussi que dans les années septante il y a eu un boom sur la peinture et que souvent les prix sont montés d’une manière excessive. Maintenant c’est ramené à un niveau plus normal ». « Je n’ai ressenti aucun ralentissement mais aucun emballement non plus. Ça suit son cours. Je crois qu’il y a eu une baisse à un niveau très élevé, au niveau des Expressionnistes si vous voulez. Parce que les prix ont été chassés vers le haut de telle manière que ça ne pouvait plus suivre, alors il fallait rétablir la situation. Mais au niveau des galeries de Lausanne je crois que le marché est resté relativement stable. A mon avis à ce niveau il n’y a pas eu vraiment cette récession énorme qu’il y a eue alors au niveau nettement supérieur mais qu’aucune galerie ne pratique à Lausanne ». « Je pense qu’on parie d’évolution, mais c’est plutôt une diminution sur le marché, en tout cas en ce qui me concerne. Dans les autres galeries ça je ne peux pas vous dire mais je pense que ça doit être aussi un peu pareil parce qu’entre galeries des fois on se dit : c’est un petit peu calme, c’est calme, c’est plus ce qu’il y avait avant ». « Je ne suis en place que depuis cinq ans, début de la récession. Le marché est très mauvais il me semble le devenir de plus en plus ». « Il y a eu une très nette rupture, très brusque en 74. Avant c’était la spéculation pure et simple ». « Je pense qu’il y a des gens qui achetaient pour se faire plaisir qui maintenant (…) réfléchissent à deux fois parce qu’on dépense moins facilement l’argent qu’on a dans cette période. Et puis aussi parce qu’il y a eu un phénomène d’inflation sur l’art qui est en train de retomber et qui fait qu’il y a des gens qui ont payé très cher des choses dont on leur a dit six mois plus tard que cela ne valait rien et que chat échaudé craint l’eau froide. Je pense que ça on ne peut que le subir ».

L’idée morale d’être puni à cause des bénéfices importants réalisés pendant la période de haute conjoncture précédant la crise montre ici à nu un fonctionnement idéologique.

Les collectionneurs privés.

L’un des professeurs d’Université que nous avons rencontrés, lorsque nous lui avons demandé s’il était collectionneur a répondu : « Non. A un certain moment de ma vie, j’ai acheté un certain nombre de dessins, des dessins anciens. Peut-être que c’était une recherche de statut social, je ne sais pas, je ne le pense pas. (…) Je n’ai pas le goût du collectionneur ». Lors d’un deuxième entretien, il ajoute : « Ici je connais surtout des gens qui ont un certain nombre de tableaux ou de dessins. J’hésiterais à les appeler de véritables collectionneurs. Collectionneur, c’est quelqu’un chez qui le fait de recueillir a une très grande importance. Alors il m’est arrivé dans le Pays de Vaud d’en côtoyer mais pas de très importants. J’ai remarqué, ici plus qu’ailleurs, chez nombre de gens, pour des raisons économiques peut-être, un goût pour le mini collectionnisme ». Pour lui le « véritable collectionneur », c’est celui pour qui « le fait de recueillir a une très grande importance ». On remarque ici, et ceci chez quelqu’un qui attache beaucoup d’importance, ainsi que le montre le reste de l’entretien, à donner des définitions valides et informées historiquement, le flou sémantique qui entoure la notion de collectionneur. La difficulté à donner du collectionneur une définition rigoureuse [[Raymonde Moulin, dans la seule étude d’envergure publiée à ce jour sur le marché de l’art définit en deux pages le collectionneur et les collectionneurs auprès desquels elle a enquêté. Sa définition, par une série de coups de force méthodologiques, masque l’évidence : le flou sémantique de ce qu’elle regroupe sous le vocable « collectionneurs ». Elle commence par écarter les « acheteurs sporadiques » et les « micro collectionneurs » sans donner aucune indication objective sur ce qui différencie un acheteur régulier d’un acheteur sporadique et un micro d’un macro collectionneur.]] tient à ce que socialement le collectionneur n’existe pas. Etant tout le monde, il n’est personne. Le collectionneur contribue d’ailleurs lui-même à l’entretien de ce flou sémantique. Ainsi, si nous avions décidé par exemple de retenir comme collectionneur toute personne possédant pour plus de cent mille francs suisse d’objets d’art (ce dernier terme étant flou lui aussi), nous n’aurions eu aucun moyen accessible de constituer un corpus de personnes physiques répondant à ce critère. Cela non seulement parce que pour des raisons fiscales le collectionneur est enclin à la discrétion sur la valeur monétaire de sa collection, mais aussi parce qu’une attitude obligée de « désintéressement » amène à refuser de parler simultanément d’art et d’argent. Les collectionneurs présents dans notre enquête sont donc simplement des gens qui possèdent « un certain nombre » d’oeuvres d’art.

Les artistes et les marchands refusent en général de nommer ceux qu’ils connaissent mais sont toujours d’accord d’indiquer leurs professions. Voici un rapide inventaire de celles qu’ils mentionnent : médecin, architecte, avocat, industriel, employé de bureau, banquier, infirmière, artiste, journaliste, boulanger, artisan, ingénieur, apprenti, typographe, juriste, homme d’affaires, écrivain, instituteur, agent d’assurances, petit commerçant, cadre, étudiant [[L’apparition d’une nouvelle catégorie d’acheteurs, dénommés « jeunes » ou « étudiants », a été mentionnée à de nombreuses reprises comme un phénomène caractéristique de ces dix dernières années.]] . Il est évident qu’un tel inventaire n’a aucune signification dès lorsque ces termes génériques ne peuvent être ramenés à des données chiffrables. « Médecin » par exemple est une notion creuse en ce sens que l’écart de revenus entre un « grand patron », professeur à la Faculté et qui possède de plus une clientèle privée, et un généraliste peut être considérable. La seule conclusion que nous avons pu retirer des réponses aux questions concernant les professions des collectionneurs est une surreprésentation des médecins parmi les collectionneurs. Nous avons demandé aux agents du champ s’ils pouvaient donner une explication de ce fait :

« Bon les médecins sont assez sensibles je crois aux choses des arts plastiques, peut-être parce que ce sont des sensualistes qui vivent aussi de l’observation, qui ont une certaine acuité du regard, du toucher, du fait de leur profession et peut-être que ça les rend plus sensibles aux arts plastiques ». « Est-ce qu’il y a encore ce côté « art » ? La chirurgie est un art n’est-ce pas ? ». « … un médecin du matin au soir il voit le côté mauvais de la vie, il voit des gens malades, c’est un côté négatif de la vie, tandis que la peinture, la sculpture, l’art en général, c’est le côté positif. Je crois que c’est une réaction envers la profession même, mais c’est une profession qui lui permet de s’intéresser aussi financièrement à l’art ». « Est-ce que ça vient de leur profession ? C’est comme le chirurgien qui fume une cigarette après une opération, qui veut se libérer. Moi je crois qu’ils ont une sensibilité et un goût esthétique plus développés souvent. C’est assez curieux. Regardez le Professeur Decker, il avait une collection formidable de Rembrandt et de Durer. Je ne vois pas un avocat ou un notaire avoir ça. C’est drôle. Ils ont les moyens il faut dire aussi ».

Un fils de médecin, étudiant en médecine et collectionneur nous semble effleurer dans sa réponse toutes les dimensions du problème : « II y a comme facteurs le paiement de notes d’honoraires en sous-main par rapport aux impôts, le placement d’argent, atteindre ou avoir un certain niveau culturel par rapport aux autres gens qu’on fréquente. – Qu’est-ce qui prédomine l’appartenance de classe ou la profession ? – L’appartenance de classe. Je connais aussi d’autres collectionneurs qui sont soit des hommes d’affaires, banquiers ou industriels et qui fonctionnent aussi là-dessus. Bon, avec une plus grande importance à la composante du placement. Chez les médecins il doit y avoir aussi la volonté de montrer à son entourage qu’on ne pense pas qu’à la médecine, à un domaine scientifique, mais également à un côté humain donc aussi au côté art. (…) Je pense que ça vient plutôt d’une composante corporatiste, un cercle d’amis, puisque les médecins se voient beaucoup entre eux. Il faut voir qu’effectivement la caste médicale se tient énormément. Cet étudiant dit avoir pris goût aux choses plastiques dès son plus jeune âge lorsque son père l’emmenait visiter des expositions. Un médecin, collectionneur confirme également 1’importance de la transmission culturelle : « J’ai tout d’abord collectionné des Bocion comme étudiant en médecine. Mon père avait une collection de Bocion qui était assez importante et j’ai continué dans cette voie ».

Les motivations que donnent les collectionneurs sont toutes irrationnelles :

« … J’achète parce qu’il y a des coups de foudre ». « C’est des oeuvres avec lesquelles j ai envie de vivre et puis c’est tout. sans en faire vraiment étalage » … j’acheté ce que j’aime et j’ai fait des folies même ». « Moi j’ai un amour extraordinaire pour Julius Bissier ». « Je pense qu’il faut acheter la meilleure oeuvre des peintres qu’on aime ». « A mon avis c’est absurde de parler de critères. C’est une question de sentiment, de pénétrer l’oeuvre de quelqu’un, d’essayer de comprendre ce qu’il a voulu faire, d’avoir une affinité de sensibilité avec lui. Personnellement je suis un ennemi juré des systèmes de lecture d’analyse d’une toile ».

Terminons ces brèves notations sur les collectionneurs privés par le portrait du « bon collectionneur » que donne un artiste : « Nous on a pas besoin du gars qui vient nous acheter quarante toiles. Moi j’aime bien le gars qui depuis vingt ans m’achète une toile chaque fois que je fais une exposition et qui ne me lâchera pas. Les marottes, c’est pas ça ». Cette vue elliptique du « bon collectionneur » est en général partagée par les artistes, les propriétaires de galerie et certains collectionneurs.

Le mécénat d’entreprise.

I1 existe une autre catégorie de clients et qui dispose de moyens importants, ce sont les entreprises privées . [[Enquête auprès de huit entreprises, dont deux banques, une compagnie d’assurances, une entreprise de machines-outils, une entreprise pharmaceutique, deux grands magasins et une multinationale de l’alimentation. Les sommes consacrées à l’acquisition d’oeuvres d’art par ces entreprises vont de 10 000 à 100 000 francs suisses par année.]] Tous les responsables de ces entreprises qui ont accepté de nous recevoir ont refusé de chiffrer avec précision le budget à leur disposition pour l’achat d’oeuvres d’art. Ils s’en tenaient généralement à un ordre de grandeur et insistaient sur le caractère confidentiel de ces informations. Une telle réserve peut paraître paradoxale de la part d’institutions pour qui le mécénat peut être un facteur important de relations publiques. Cette discrétion s’explique cependant par la hantise des solliciteurs que trahissent leurs dirigeants . [[En 1976, la Société des peintres, sculpteurs et architectes suisses a organisé sa deuxième biennale de l’art suisse à Lausanne. Cette biennale a été l’occasion de l’édition d’un catalogue en cinq fascicules (Art et collectivité, 2ème Biennale de l’art suisse, Lausanne, 1976). Le quatrième fascicule est titré « Les mécènes d’aujourd’hui ». Il commence par un « Avertissement au lecteur » qui est « un appel à toutes les entreprises ou sociétés ayant recouru à l’intervention d’artistes dans les dix dernières années » pour qu’elles se manifestent en vue d’un inventaire à paraître dans un fascicule supplémentaire. Dans le cinquième fascicule on lit : « Le résultat d’une intense campagne de prospection auprès des milieux susceptibles de s’intéresser à la publication d’oeuvres commandées se révéla décevant. Seules deux réponses nous parvinrent. Il ne nous est donc pas possible, à notre plus grand regret, d’éditer un nouveau cahier illustrant la générosité du mécénat dans notre pays ».]]

Les artistes ressentent les achats de l’industrie privée comme un cadeau, un don, une chance, même si certains n’ignorent pas que ces achats dépendent d’une stratégie relationnelle et qu’ils sont le résultat d’un travail d’autopromotion ou de promotion faite par un marchand. Jamais ils n’adoptent vis-à-vis du mécénat privé l’attitude revendicatrice qu’ils manifestent à l’égard des pouvoirs publics. Les propriétaires de galeries par contre, montrant par là leur plus grande maîtrise du champ, s’essaient à des pressions sur les entreprises. Un directeur d’entreprise nous a déclaré confidentiellement que les oeuvres d’artistes vaudois que possédait sa firme avaient été acquises sur sollicitations de galeries de la place. Celles-ci justifiaient leurs démarches avec des arguments du type « une entreprise vaudoise de l’importance de la vôtre se doit de posséder des oeuvres de grands artistes vaudois ».

Le « cantonalisme », c’est-à-dire un nationalisme aux limites du canton est la caractéristique dominante du mécénat d’entreprise local, ce que corrobore a contrario l’attitude de la seule multinationale implantée dans le canton :

« Le but principal est de témoigner notre intérêt aux artistes de la région d’une façon concrète ». « En revanche dès 1972 les conseils de la banque ont admis de procéder de la manière suivante : de limiter les achats strictement à des artistes vaudois résidant dans le canton ou n’importe où ailleurs ou à des artistes non vaudois installés dans le canton de Vaud. Pourquoi une telle limitation ? Le motif est simple. Par définition une banque cantonale est une banque à vocation régionale fondamentalement et il nous paraissait absurde de vouloir embrasser l’ensemble de la production artistique ». « Ce programme qui a débuté en 1969, nous permettra petit à petit d’apprendre à connaître de nombreux peintres de chez nous et de les encourager de notre aide morale et matérielle « . [[La place de l’art au travail, deux pages ronéotées distribuées dans une usine.]] »Au cours des années soixante une ébauche de système est mise en place : les achats sont mieux concertés, tous les bureaux de Lausanne et du canton sont décorés (…), les achats sont progressivement concentrés auprès d’artistes vaudois ou d’artistes résidant dans le canton. Parallèlement une coutume est instaurée d’éditer une carte de vœux chaque année, reproduisant l’oeuvre d’un artiste vaudois faisant partie de la collection de la banque. (…) Dans les constructions et les transformations importantes, des commandes spéciales sont faites à des artistes vaudois. (…) Pour le 125ème anniversaire de la banque en 1970, un important ouvrage consacré aux peintres vaudois a été édité . [[J. Treyvaud, L’art et l’entreprise, l’Efficient.]] »Pas de politique unique pour le groupe, chaque société nationale est libre de sa politique. Le siège central n’a pas de politique d’achat d’oeuvres d’art mais accorde son soutien à des manifestations culturelles locales et surtout à des oeuvres de bienfaisance, particulièrement en faveur du tiers-monde, ce qui correspond mieux à l’activité de la société. C’est d’ailleurs la politique suivie par la majorité des sociétés nationales. Néanmoins lors de la construction de bâtiments, un certain pour cent a été affecté à l’acquisition de quelques éléments décoratifs ».

La majorité des personnes interrogées citent avec envie, respect, admiration ou animosité l’exemple de la Suisse alémanique et déplorent l’indigence du mécénat d’entreprise local. Un directeur de banque atteste cette indigence et tente de l’expliquer : « A ma connaissance le mécénat d’entreprise est assez faible dans le canton de Vaud par rapport aux entreprises de niveau comparable en Suisse alémanique. Très souvent les entreprises suisses alémaniques ont une tradition parce que ce sont des entreprises plus anciennes, elles ont atteint le stade où un certain mécénat peut être non seulement institué mais systématisé. Les entreprises vaudoises qui sont souvent plus jeunes s’efforcent, mais c’est souvent d’une manière ponctuelle et non dans le cadre d’une politique systématique, de pratiquer un certain mécénat ».

Les commandes officielles.

Le questionnaire à l’intention des artistes accordait une place relativement importante aux achats officiels [[En ce qui concerne les achats d’oeuvres mobiles, destinées aux bureaux des différentes administrations cantonales ou communales, la Ville de Lausanne et le Canton cherchent à en faire bénéficier le plus grand nombre d’artistes locaux. Comme le commente un artiste : « II y a effectivement un échantillonnage. C’est la politique de charité de la Ville ». Le Canton et la Ville affectent en moyenne 30 000 francs suisses chaque année à ces achats.]], en particulier aux commandes dans le cadre du 1% . [[Les commandes sont attribuées après concours, le plus souvent sur invitation. Les choix sont de la compétence d’un jury, nommé de cas en cas, dans lesquels les artistes sont en majorité. Les choix du jury doivent être ratifiés par l’exécutif, cantonal ou communal selon que le commanditaire est le canton ou la commune.]] La plupart des artistes interrogés participent régulièrement à des concours pour la décoration de bâtiments publics et conviennent de l’importance des commandes officielles comme source de revenus pour l’artiste [[A titre d’exemple, le Canton a dépensé entre 1970 et 1974 environ 220 000 francs dans le cadre du 1%, soit en moyenne 40 000 francs par année et la Ville de Lausanne en moyenne environ 150 000 francs par année entre 1973 et 1975. en particulier]] dans la période actuelle de récession. Si leurs avis divergent sur ce qu’ils considèrent être la meilleure formule de concours (concours ouvert ou concours sur invitation), ils ne mettent pas en cause ce mode de sélection pour l’attribution des commandes, excepté l’un d’entre eux : « On convoque soixante artistes, ou plutôt soixante artistes s’inscrivent pour peindre un mur où manifestement personne ne désire voir une peinture, (…) ceci évidemment pour des raisons politiques. Mais la violence est inouïe. Cinquante-neuf rentreront à la maison avec leur maquette, (…) pour faire quoi ? Pour propager la violence autour d’eux-mêmes. Voilà pourquoi je pense qu’il est impossible de jouer le jeu de cette forme de manifestation culturelle qui le plus souvent n’est rien qu’un argument électoral et d’autre part bâti et barricadé derrière la violence ».

Les réponses aux questions sur les concours montrent de la part de l’artiste un soin constant à apporter la preuve de ses capacités professionnelles, singulièrement pour tout ce qui touche à ses relations avec les architectes. On peut en voir la cause dans l’attitude méprisante de l’architecte à l’égard de l’artiste, aux dires de nombreux agents. L’intégration de l’oeuvre au cadre architectural vient de loin au premier plan des préoccupations de l’artiste lorsqu’il travaille à un projet de décoration monumentale, mais un clivage se dessine sur ce point entre « l’ancienne » et la « nouvelle génération », cette dernière affirmant plus souvent prendre également en considération le futur public. A la question, très directe il est vrai, de savoir si c’est « l’oeuvre » ou la « personne » qui importe dans les choix du jury, « l’ancienne génération », une fois surmontée l’indignation suscitée par cette question, abonde majoritairement pour « l’oeuvre » alors que la « jeune génération » et les artistes femmes parlent plus fréquemment de la « personne ». Une des réponses à cette question a plus particulièrement retenu notre attention en ce que par sa justesse d’observation elle témoigne de la lucidité de son auteur sur le lieu véritable des enjeux : « Vous savez, je crois qu’on ne peut même plus parler de ça. Ce n’est à mon avis même pas à ce niveau-là. Bon, vous me direz : quand je visite les concours je constate qu’il y a quand même toujours les mêmes qui surgissent. Mais je ne crois même pas que ce soit une affaire de copains copains. Je crois tout simplement que c’est là la convergence de tous les renoncements, de tous les… le fait d’avoir mis chacun un peu de côté et alors on tombe sur quelque chose contre quoi plus personne ne peut plus rien dire ».

Nous avons également demandé aux artistes et au reste du champ s’il existait un art qu’on pourrait qualifier d’officiel. Les réponses se sont avérées, à travers leurs formulations différentes, pratiquement toutes convergentes. Elles fonctionnent toutes sur l’opposition inclus/exclus. Elles parlent toutes des inclus en disant que le seul problème des gens qui choisissent c’est d’exclure. Ce qui est exclu est indéfinissable car il n’est défini, et même dans les faits, que d’une façon négative. C’est « l’extrême » par excellence. Est donc admis tout ce qui n’est pas « extrême », c’est-à-dire comme le remarque un artiste ce qui s’est fait ailleurs il y a vingt ans. Tenter de donner la ligne esthétique dominante de ce qu’achètent les pouvoirs publics, serait se priver d’une compréhension plus vaste et en même temps plus pertinente du phénomène. Cette ligne esthétique nous proposons de la conceptualiser et de la dénommer « l’amorti » :

« II ne faut pas qu’une chose dérange trop. On a peur dans ce pays, on a peur des choses trop personnelles ». « Oui, à partir du moment où certains artistes font passer à travers leurs oeuvres une mode de l’instant, qui situe la limite d’une recherche artistique acceptable pour l’administration. Surtout pas d’oeuvres trop fortes, originales ou dérangeantes, se restreindre à une vision esthétique ou graphique, ainsi tous les alibis sont possibles ». « Bon, il y a un certain classicisme qui peut être plus facilement admis par le commun des mortels et l’ensemble du public par rapport à une oeuvre très caractérisée, très personnalisée ». « Alors l’art officiel est un art un peu démodé par rapport à ce qui se fait ailleurs actuellement. Mais est-ce que c’est particulier à Lausanne, je n’en sais rien en fait. C’est particulier aux petites villes qui font ce qu’on fait dans les grandes, mais vingt ans plus tard. En général c’est de bonne qualité, mais ça n’engage à rien, ce n’est pas un parti pris (…) ». « Oui, il y a les types qui font de la pierre ou du bronze coulé qui ont nettement plus de chances que d’autres, ça c’est évident ». « Pour qu’il y ait un style officiel, il faudrait qu’il y ait une volonté officielle ». « … on peut dire que dans le canton de Vaud on choisit quelque chose de tendre, qui ne parle pas trop. Plutôt effacé ». « Une ligne, c’est la ligne vaudoise, c’est-à-dire surtout pas d’extrême, choquer le moins de gens possible et ne pas déranger les bonnes âmes. C’est la seule constante qui reste ». « Je ne saurais pas répondre oui ou non. Je dirai est officiel, l’officiel »

L’Etat [[Nous entendons sous ce terme tous les pouvoirs publics, sans distinguer ici ce qui relève du pouvoir fédéral, cantonal ou communal.]] joue objectivement un rôle primordial dans une vie d’artiste. L’enseignement primaire et secondaire, l’Ecole des beaux-arts et l’Université relèvent de son autorité. Il attribue des bourses. La radio et la télévision, les deux média les plus populaires, ainsi que les musées lui appartiennent. Il détient donc les principaux moyens de formation, de consécration et de conservation. Il est de plus un client important et consomme de l’art sous de multiples formes : architecture, décoration, monuments, pièces de monnaie, billets de banque, timbres-poste. La concurrence que peut lui opposer localement l’industrie privée ou des individus tend à devenir de plus en plus dérisoire. Pourtant pour la plupart, les artistes locaux ne semblent pas avoir une conscience claire de leur dépendance à l’égard de l’Etat et cela semble surtout vrai de ceux pour qui elle est le plus manifeste, c’est-à-dire de ceux qui doivent une part importante de leurs ressources à l’enseignement ou aux commandes officielles. Lorsqu’il revendique un soutien accru de l’Etat aux activités artistiques, l’artiste fait comme s’il s’agissait d’un droit sans contreparties, c’est-à-dire qui n’engagerait en rien sa liberté de création. Si au contraire il voit dans toute intervention de l’Etat une atteinte à son autonomie, il fait comme si celle-ci pouvait être encore préservée. Les réponses à la question sur ce que devrait être le rôle de l’Etat par rapport à la création artistique vont, comme l’a dit en son temps un ministre français, de la sébile au cocktail Molotov :

« Ne devrait pas s’en mêler ». « Pédagogique, à l’école primaire ». « … je n’aimerais pas que l’Etat se mêle trop de la création artistique. Evidemment les artistes demandent à l’Etat qu’il devienne un mécène très important (…), il devrait faire plus, toujours plus, mais évidemment les artistes n’aimeraient pas du tout qu’on mette le nez dans leurs affaires ». « Je trouve que l’Etat devrait faire beaucoup plus. (…) L’Etat devrait faire davantage dans ce sens-là, c’est-à-dire la diffusion et l’information dans le public, créer dans le public un intérêt. (…) On dit que l’Etat n’a pas l’intérêt parce que les gens n’ont pas l’intérêt, mais c’est le contraire ». « … bourses, achats, expositions, aide aux artistes, commandes, etc., la question reste très délicate. Il ne faudrait pas permettre à 1’Etat, par une attitude de quémandeur, une quelconque ingérence au niveau de la création ». « Je considère que la production des artistes est aujourd’hui socialement inutile, ou dans le meilleur des cas anti-sociale. Qu’une aide publique à l’artiste ressortit donc nécessairement à de la récupération ».

Ce qui caractérise les propos de représentants des pouvoirs publics que nous avons pu recueillir c’est, outre les préoccupations électoralistes, une attitude paternaliste et condescendante a l’égard du public et des artistes et surtout un aveu d’incompétence qui semble bien vécue. De cette incompétence, les préfaces aux catalogues d’expositions dues à des dirigeants politiques en fournissent des exemples en abondance : « II n’est pas indispensable d’être pompeusement long pour souhaiter la bienvenue à deux amis. Le Vaudois revient auréole de tant de consécrations illustres que ses compatriotes, éblouis par les cautions de Paris et de New York, en revendiqueront sans doute une part… Le Breton lui nous fait la joie d’une première visite, richement dotée, généreuse, foisonnante, ébouriffante, circonvolutionnante. Tous les deux passionneront le public de Villamont, découvrant ou redécouvrant leurs talents vigoureux et sensibles. Tous les deux, aux antipodes des formes orthodoxes, nous apportent la salutaire remise en question de l’art le plus vivant qui soit. Alain Le Foll et Etienne Delessert, « deux aventuriers des temps modernes » (selon Massin), sont indispensables « . [[Imaginaires : E Delessert, A. Le Foll, Lausanne 1976.]]

La critique . [[Enquête auprès de six journalistes dont trois appartiennent à la presse quotidienne, un appartient à un périodique, un a la radio romande et un à la télévision romande.]]

Aux questions sur la critique, le champ dans son ensemble répond presque toujours en faisant référence a un seul quotidien (24 Heures), attribuant implicitement ou explicitement un statut marginal en matière de critique d’art au reste de la presse locale [[La presse quotidienne vaudoise compte quatre titres : La Nouvelle Revue de Lausanne, La Gazette de Lausanne, La Tribune-Le Matin, 24 Heures. Seuls deux d’entre eux réservent aux arts plastiques un espace rédactionnel conséquent La Gazette de Lausanne, deux pages par semaine, et 24 Heures, en moyenne trois pages par semaine. Ces deux quotidiens tirent respectivement à 11 000 et à 100 000 exemplaires.]] ainsi qu’à la radio et a la télévision [[La Société suisse de radio et de télévision est un monopole public fédéral, mais les trois régions linguistiques du pays disposent de leurs propres studios, qui établissent leur propre grille des programmes. La radio et la télévision romandes consacrent chacune en moyenne une heure et demie par mois à des émissions qui traitent des arts plastiques.]] Pour les représentants de la « base » artistique le pouvoir des média locaux est négligeable. Cela s’explique sans doute par la difficulté a percevoir 1’influence de la critique dans un rapport de causalité simple et dans le court terme, mais aussi par l’idéologie de la « base » artistique qui « portée à se tromper plutôt qu’à tromper » [[P. Bourdieu dans l’Introduction à Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, 1965.]]a tout avantage à croire que c’est la valeur intrinsèque d’une oeuvre qui fait sa diffusion. Leur indignation devant ce qu’ils appellent des pratiques de copinage est un indice supplémentaire de la naïveté de gens qui croient que c’est 1’oeuvre et non pas l’individu, c’est-à-dire l’ensemble des relations sociales qu’il entretient qui importe. Les artistes « arrivés » eux, font généralement preuve d’une meilleure connaissance pratique des lois de fonctionnement du champ artistique et reconnaissent la valeur de consécration des média locaux même s’ils partagent les réserves du reste du champ sur la compétence de la critique d’art locale.

On observe chez les galeristes une opposition du même type que celle signalée à propos des artistes. Les « passionnés » tendent à minimiser le rôle de la critique et se plaignent de ce que leur passion ne leur apparaît pas comme partagée :

« S’il y avait un peu plus de critique, surtout objective, je pense que ce serait pas mal. Je pense qu’ici à Lausanne les critiques sont très mal faites ( ) ici à Lausanne il y a juste des petits entrefilets dans les journaux ». « Les journaux parlent trop de sport et pas assez d’art entre autres ». « On s’est aperçu en tout cas pour notre cas particulier, que lorsque les critiques sortent, les gens viennent, ça c’est indiscutable. (…) Sur les ventes, alors vraiment par expérience, on peut dire que ça n’a aucune influence ».

Les propriétaires de galeries chez qui l’aspect commercial est plus ouvertement affiché tiennent des propos plus réalistes :

« … La critique étant importante, les gens qui font la critique sont des gens importants. Ils sont importants par le tirage des journaux dans lesquels ils écrivent ». « Sur les ventes, c’est difficile à déterminer, mais la critique est très influente sur le public qui visite les galeries. S’il n’est pas informé et ne dispose pas de tous les renseignements sur un artiste, il n’aura pas la curiosité suffisante pour se déplacer et découvrir par lui-même ». « Je crois que c’est un travail à long terme. Si pendant cinq expositions la critique resalue cordialement et pour le travail, la maturité et la perfection, le public vient ».

La critique fait l’unanimité du reste du champ contre elle. On parie à son propos de gérontocratie, on condamne son absence totale de déontologie, on dénonce sa prudence et d’une manière générale, son incompétence. Sur cette dernière, l’Université est le plus explicite :

« Je ne sais pas si on peut parler de critique moderne dans le sens qu’il n’y a pas de critiques qui utilisent les instruments méthodologiques modernes, soit de caractère historique, sociologique ou sémiologique. (…) … ce que je lis dans les journaux me semble une critique qui est faite sur la base des impressions, des témoignages personnels, etc. (…) … de temps en temps on voit des incompréhensions et une tendance à la simplification excessive chez les journalistes. (…) Dans la presse le moment de modestie qui consiste à dire : est-ce que j’ai bien compris ?, ne me semble pas toujours s’exercer ». « Dans le domaine de la critique, je crois que c’est évident, c’est un peu le même type de problèmes. A savoir qu’on considère encore l’art comme une valeur avec un V majuscule, que l’artiste est encore considéré comme quelqu’un d’à part, comme un être inspiré. (…) … je ne connais pas ou peu de critiques qui ont une conception un peu différente de ce type de vues ».

A une question qui portait sur les qualifications professionnelles et les qualités personnelles nécessaires à l’exercice de leur métier, tous les critiques que nous avons rencontrés répondent en mettant l’accent sur la pratique :

« … il faudrait que ce soit aussi un praticien, qu’il se rende compte des difficultés qu’il y a soit à sculpter, soit à peindre ». « Je pense qu’il faut être ce qu’on appelle un homme du métier et avoir aussi la connaissance du domaine dont on parle, ce qui n’est pas toujours le cas dans les média… ». « Je pense que la première chose c’est de connaître un peu les techniques ». « Il me paraît capital au départ de connaître, si possible pour les avoir essayées ou pratiquées, les différentes techniques de l’expression plastique, afin d’en saisir les différences de langages, de caractéristiques, de spécificités et d’être ainsi pleinement en mesure, et par le dedans, de sentir ce que l’artiste en a tiré et peut-être pourquoi il a recouru à telle technique plutôt qu’à telle autre ». « Il faut quand même connaître toutes les techniques, les pratiquer. Je crois que si un critique a fait une fois une eau-forte, un lino, un cuivre, il voit la difficulté… ».

Une description techniciste des oeuvres occupe en général les deux tiers des articles, le tiers restant étant consacré à des considérations humanistes sur l’homme et son oeuvre. Ce technicisme est paradoxal car le critique, s’auto rangeant avec l’artiste dans ceux qui « savent », ne se donne jamais les moyens d’écrire pour ceux qui ne « savent pas » graver, peindre, sculpter, etc. Ce qui donne par soustraction un profil de lecteur. Voici d’ailleurs ce que les critiques disent de leurs lecteurs :

« En fait on n’en sait rien. Moi je dis qu’on emballe des salades ». « Dans les faits c’est un public très restreint ». « Comme j’écris dans un journal qui tire à cent mille exemplaires, je m’adresse aussi bien à des gens qui n’ont jamais vu de peinture qu’à des spécialistes. C’est un éventail très, très vaste ». « On s’adresse à un public restreint d’une part et à l’artiste également… ». « … aux artistes d’abord bien sûr. (…) Quant au public il est à la fois restreint et très large ».

Une question enfin cherchait à établir l’importance que la critique s’attribue elle-même comme instance de consécration :

« Une chose dont on parle n’est-ce pas, c’est plus important qu’une chose dont on ne parle pas. Alors peut-être le fait de parler de bouche à oreille d’un artiste ça lui ouvrira peut-être une audience qu’il n’aurait peut-être pas connue sans ce média ». « Les peintres disent qu’elle est énorme. (…) … je crois que le chroniqueur a une certaine importance ». « Ça dépend du nom du critique. (…) Ce n’est pas mon cas ». « Relativement faible, en tout cas pour la critique écrite puisqu’elle n’est lue que par les gens qui sont déjà un peu avertis en la matière ». « Ça aide. C’est certain. Ça aide. On donne des coups de mains et les gens en parlent ».

Un seul journaliste, qui d’ailleurs ne pratique la critique d’art qu’en dilettante donne un point de vue synthétique qui correspond à ce qui est objectivement observable : « Elle est certainement importante, en tout cas pour la critique lausannoise. C’est le premier degré de la consécration. Le deuxième étant peut-être les commandes officielles ».

Les musées.[[ Enquête auprès de cinq musées : le Musée de l’art brut, le Musée des arts décoratifs de la Ville de Lausanne, le Musée cantonal des beaux-arts, le Musée Jenisch à Vevey et le Musée de Pully. Le Musée de l’art brut, ouvert en 1976, abrite la collection donnée à la Ville de Lausanne par Jean Dubuffet. Le Musée des arts décoratifs présente en moyenne huit expositions par année (artisanat, arts populaires, photographie, graphisme, design). En moyenne trois expositions sont réalisées par les soins du Musée. Celui-ci ne dispose pas de collection propre. Le nombre annuel moyen des visiteurs est de l’ordre de 26 000. Le Musée des arts décoratifs met occasionnellement l’une de ses salles à la disposition de peintres et de sculpteurs locaux. Le Musée cantonal des beaux-arts présente en moyenne trois expositions par année. 65 000 francs environ sont consacrés annuellement aux achats. Le nombre annuel moyen de visiteurs est de 30 000. Le Musée Jenisch abrite les oeuvres d’artistes romands ou vivant en Suisse romande. Il dispose pour les achats d’un budget annuel de 25 000 francs. Le Musée de Pully – petite ville résidentielle à la périphérie de Lausanne -, conserve les oeuvres d’artistes, généralement décèdes, ayant résidé à Pully.]]

Le Musée cantonal des beaux-arts est généralement identifié à son actuel directeur conservateur. Les réponses aux questions se rapportant au Musée sont autant de prises de position pour ou contre la personnalité de son conservateur. Ses adversaires sont nombreux. Ils se recrutent principalement parmi les « localistes », c’est-à-dire les artistes de « 1’ancienne génération » ou, d’une manière générale, parmi les artistes dont la renommée ne dépasse pas les limites du canton. Ces artistes (et leurs supporters) ont le sentiment que 1’accès a un instrument de consécration important leur est interdit par les options d’avant-garde du conservateur et ses efforts pour inscrire les activités du Musée dans un contexte international :

« … il a toujours traité, lui, ce pays en peu de choses. (…) … depuis bientôt vingt ans maintenant nous avons à la tête du Musée cantonal un type qui pérore, qui a tout essayé, poussé par une ambition absolument maladive pour devenir la conscience esthétique de l’Europe. (…) Les dégâts de Monsieur René Berger sont chiffrables (allusion aux donations) ». « … René Berger qui a des qualités extraordinaires mais qui est très ambigu parce qu’il est toujours à la recherche d’un dada à pousser ». « Si nous avions un bon musée je serais flattée d’y avoir mes oeuvres ». « Il y a fatalement le conservateur du Musée quand même ». » On fait une exposition au Musée, il n’y a personne qui vient et on dit que le public lausannois est con. Mais c’est peut-être l’exposition qui est conne ! (…) Alors il faudrait peut-être se poser la question, l’inverser une fois : à quoi s’intéresse-t-il ce public et pourquoi ne va-t-il pas au Musée ? Au lieu de dire : il y a un Musée et il n’y a pas de public, on pourrait dire : il y a un public, il ne va pas au Musée, donc il n’y a pas de Musée ».

Les « modernistes » par contre, c’est-à-dire les artistes locaux de réputation internationale, qui ont bénéficié dans leur carrière de l’appui et des relations internationales du conservateur et les artistes de la « jeune génération » qui sont avec lui dans une « communauté idéologique » s’en déclarent des partisans convaincus.

Le Musée de l’art brut présentait un intérêt évident dans le cadre de cette enquête par sa fonction polémique dans le champ artistique. En effet, faire de l’innocence culturelle le principal critère d’une création authentique [[Sur l’idéologie de l’art brut nous renvoyons aux ouvrages de Jean Dubuffet : Asphyxiante culture, Paris, 1968 et L’ homme du commun à l’ouvrage, Paris, 1973.]], opposer schématiquement « l’inventif » au « scolaire », c’est dire d’une corporation qui vend de la créativité qu’elle n’est pas créative. Le conflit existe à l’état embryonnaire chez les artistes : « … et puis maintenant avec l’art brut on peut passer sa vie dans un asile et être considéré comme un artiste et avoir un musée ». Par contre le « parti pris idéologique » qu’affiche le conservateur de la collection l’oblige à assumer et à entretenir ce conflit : « Les artistes vendent de moins en moins, ils comptent de plus en plus sur les crédits publics, considérables, contrairement à ce qu’on dit. Dans ce canton et dans cette ville, l’argent public destiné aux arts est un des plus considérables au monde proportionnellement à la population, et c’est là-dessus que les artistes comptent beaucoup, d’où le fait qu’ils se réunissent en corporation, en groupe de pression agissant directement sur les autorités, participant directement à l’élaboration des budgets. Ce sont des corps parasitaires directement branchés sur l’Etat qui ont perdu tout espoir de soutiens privés de leurs travaux ».

L’art brut est vu par les média locaux de deux façons diamétralement opposées. Il est pour les journalistes de droite de l’ordre du « déchet », c’est-à-dire soupçonné de recouvrir une vision « inhumaine », anti-humaniste de l’homme, vision propre aux « mécaniciens » de la conscience que sont les aliénistes :

« Je pense que l’art brut n’est pas de l’art. C’est une manifestation du psychisme et de l’activité humaine à l’état brut, justement ». « … finalement pourquoi ne pas ouvrir un musée avec les bruits enregistrés sur bande magnétique de gens qu’on torture. (…) Je pense que c’est intéressant mais pour des psychiatres, pour des gens qui s’occupent de cas particuliers ».

Pour les autres journalistes au contraire il est un art émouvant et passionnant, mais n’est jamais relevé comme « critique ».

Les Universitaires ont une vision plus désenchantée du phénomène. Pratiquant l’histoire, ils pensent que la fonction polémique de l’art brut appartient au passé et que le marché ne peut qu’engloutir et dévoyer cette production quelle que soit par ailleurs sa valeur intrinsèque :

« … à partir du moment où les objets sont pris en considération par quelqu’un et institutionnalisés, ce fait-là est irréversible » « Maintenant en tant que phénomène moi ça me débecte un petit peu, je dois dire. (…) Surtout à cause de cette récupération par le marché ». « … l’art brut avait une fonction polémique dans le champ artistique, il y a quelques années et qu’il est peut-être lui aussi en train de suivre la voie de ses prédécesseurs et d’entrer dans une phase commerciale, ça me paraît évident ».

Tous les agents reconnaissent l’existence d’un marché naissant de l’art brut, le conservateur du Musée excepté. Le point de vue de ce dernier peut se justifier en ce sens que le mécène, encore vivant, du Musée détient le monopole idéologique sur ce qui est défini comme « brut ». Mais on peut se demander si cela sera suffisant à empêcher l’exploitation mercantile du label « brut » et de la référence au Musée : « Tina San relève du phénomène de l’art brut, art nullement nouveau (vieux même comme les dessins des grottes préhistoriques, puisque leurs auteurs vivaient sans doute aucun en marge de toute école, de tout mouvement, de toute culture et de tout environnement social et influent) mais sorti de son anonymat depuis quelques années. C’est un peintre autodidacte, née dans un village des Abruzzes, qui travailla la terre avant d’être la bergère du troupeau familial. Ce n’est que plus tard qu’elle s’est mise à peindre. Découverte par le critique d’art italien Renato Degni, elle exposa pour la première fois l’année dernière à Milan » [[Tina San, l’exubérance en liberté, B.-P. Cruchet, La Gazette de Lausanne, 8 juin 1979.]] .

Le public.

Dans un article traçant un bilan de l’histoire sociale de l’art, E. Castelnuovo écrit : « A la différence de ce qui s’est passé dans d’autres domaines, peu de choses ont été faites par les historiens de l’art pour poser le problème du public. Argan a noté que « l’historien de l’art qui ferait l’histoire des seuls artistes se comporterait comme un historien de l’économie qui ne considérerait comme agents économiques que les producteurs à l’exclusion des consommateurs, (…) pourtant en histoire de l’art c’est une question peu abordée » . [[E. Castelnuovo, L’histoire sociale de l’art : un bilan provisoire, Actes de la recherche en sciences sociales n°6, décembre 1976, page 71.]]Nous avions en réalisant notre enquête cet avertissement en mémoire et nous nous sommes efforcés d’en tenir compte. Nous nous sommes rapidement rendus compte cependant que pour arriver à un minimum d’objectivité il était nécessaire de traiter le sujet quantitativement. Il est difficile de se faire une idée du public (ou mieux, des publics) en interrogeant des agents spécialisés donc juge et partie dans le champ. Que penser par exemple des acheteurs prolétariens mentionnés dans les interviews d’artistes ou du public prolétarien du Musée de l’art brut auquel fait allusion son conservateur ? Les réponses à la question : « Ces dix dernières années la notion d’art s’est-elle élargie, désacralisée, démocratisée dans le canton de Vaud ? », donnent néanmoins une image partielle des « idées » que se font les différents agents du champ du rapport public/oeuvres d’art.

Pour la critique, la notion d’art s’est élargie vers la tapisserie, la gravure et l’art international. Elle s’est désacralisée grâce à des arts « marginaux » : « Ça c’est des phénomènes comme l’art naïf et l’art brut qui font que de plus en plus maintenant on n’a pas honte, on ne cache pas si on fait quelque chose ». Elle s’est démocratisée, sauf pour une journaliste qui juge que : « L’art actuel ne fait rien pour encourager à une compréhension un peu démocratique, ça devient de plus en plus ésotérique ». Un seul critique, écrivant dans un périodique d’extrême droite, estime qu’elle ne s’est ni désacralisée ni démocratisée : « Je pense qu’elle n’est pas désacralisée parce qu’elle n’a jamais été sacrée. Elle n’est pas non plus démocratisée parce qu’en fait les cercles d’amateurs de peinture, par exemple, ne se sont pas élargis, ni quantitativement ni en ce qui concerne les différentes couches sociales touchées. Elargie ? Oui peut-être parce qu’il y a plus d’expositions ».

Le conservateur du Musée des beaux-arts se montre convaincu que la notion d’art s’est élargie, désacralisée et démocratisée dans le canton de Vaud : « La notion d’art, j’en suis convaincu, s’est sûrement profondément élargie et je pense que le Musée y a joué un rôle relativement important. (…) S’est-elle désacralisée ? Je pense en très grande partie, c’est certain. Le mot désacraliser est trop fort d’ailleurs. S’est-elle démocratisée ? Par la participation d’un public nouveau, c’est oui et aussi par la participation d’artistes qui échappaient à ce qu’il est convenu d’appeler art ». Le conservateur du Musée de l’art brut ne partage pas son « optimisme » : « Non, elle s’est étriquée. Le travail qui se fait dans l’édition, j’entends de grand public, dans ce pays, c’est une sorte de recensement cocardier des valeurs locales qui attestent d’un génie régional, à l’exclusion de tous les exilés de l’intérieur qui ont été l’objet de la cruauté sociale que l’on sait. (…) Non, il me semble au contraire qu’elle se sacralise de plus en plus, que l’art culturel s’affecte de majuscules de plus en plus grandes pour pouvoir prétendre à cette aide locale ».

L’Université quant à elle émet des avis plus nuancés mais dans l’ensemble également « pessimistes ». Elle admet l’élargissement : « Le canton suit un mouvement général qui considère par exemple les graffiti, l’art brut, l’art naïf comme faisant partie du champ artistique ». Mais elle ne croit ni à la démocratisation ni à la désacralisation :

« … je ne dirai pas que la démocratisation soit très poussée. Ces foules immenses qui se pressent aux expositions, et c’est très bien, admirent un art de plus en plus sacralisé ». « La démocratisation de l’art ça serait que les gens puissent, dans les grands ensembles par exemple, décider eux-mêmes (…) mais ce n’est jamais le cas ». « Désacralisée, je dirai non, malgré les efforts méritoires du groupe Impact. Au contraire je crois qu’il y a une sacralisation d’autres domaines que le domaine habituel ».

L’implantation locale.

Les réponses des artistes locaux à une série de questions portant sur « l’identité vaudoise » permettent de dégager les différentes manières de vivre l’implantation locale. Les artistes indigènes se montrent généralement bien intégrés au milieu local :