Toutes les histoires qu’il y aurait.

Qu’il y aura, ou qu’il y aurait ? Qu’il y a eu.

Par exemple, l’histoire du dernier nabab. Irving Thalberg.

Un directeur de télévision pense au maximum deux cents films par an. Irving Thalberg est le seul qui, chaque jour, pensait cinquante-deux films.

La fondation. Le père fondateur, le fils unique. Et il a fallu que cette histoire passe par là, un jeune corps fragile, décrit par Scott Fitzgerald, pour que ça existe, ça, la puissance de Hollywood. La puissance de Babylone. Une usine de rêve. Des usines comme ça, le communisme s’est épuisé à les rêver.

Et en plus, marié à l’une des plus belles femmes du monde.

Ou dire l’histoire de Howard Hughes. Plus courageux que Mermoz et plus riche que Rockefeller. Producteur de Scarface et patron de la TWA. Comme si Méliès avait dirigé Gallimard, en même temps que la SNCF. Et avant que la Hughes Aircraft plonge au fond du Pacifique pour sauver les sous-marins perdus par la CIA, il obligeait les starlettes de la RKO à faire chaque samedi une promenade en limousine, à deux à l’heure, pour ne pas faire rebondir leurs seins. Et mort comme Daniel Defoe n’avait pas osé faire mourir Robinson.

Dire par exemple toutes les histoires des films qui ne sont pas faits, plutôt que les autres. Ceux-là on peut les voir à la télévision. Enfin, n’exagérons pas. Même pas des copies, des reproductions. Et encore, si on appuie sur la touche » minimum « , cinquante fois moins.

Par exemple, 1940, Genève. L’Ecole des femmes. Max Ophüls. Il tombe sur le derrière devant Madeleine Ozeray pendant que l’armée allemande prend la française dans le dos. Et Louis Jouvet, le proprio, laisse tomber le film. Des histoires de beauté en somme.

La beauté, le maquillage. Dans le fond, le cinéma n’a jamais fait partie de l’industrie des communications ni de celle du spectacle, mais de l’industrie des cosmétiques, de l’industrie des masques, succursale elle-même de l’industrie du mensonge. Et le présentateur ira tous les soirs à 20 heures au marché décrit par tonton Brecht et, tout joyeux, se rangera du côté des vendeurs.

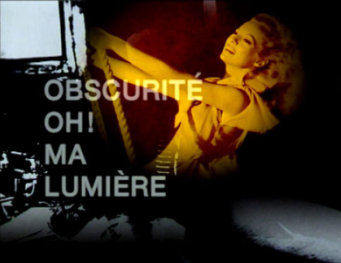

Ou, tout au début, l’histoire des deux frères. Ils auraient pu s’appeler abat-jour. Mais ils s’appelaient Lumière, et ils avaient presque la même bobine. Depuis ce temps-là, il y a toujours deux bobines pour faire du cinéma. Une qui se remplit, et une qui se vide. Comme par hasard, on a nommé esclave celle de gauche et maître celle de droite.

Mais c’est qu’un distributeur de films est obligé de se souvenir de la caméra et de lui faire des avances.

Et ensuite que le cinéma n’a été une industrie de l’évasion que parce que c’était le seul lieu où la mémoire est esclave.

Héritier de la photographie, oui. Mais en héritant de cette histoire, le cinéma n’héritait pas seulement de ses droits à reproduire une partie du réel, mais surtout de ses devoirs. Et s’il hérita de Zola, par exemple, ce ne fut pas de l’Assommoir ni de de la Bête humaine, mais d’abord d’un album de famille, c’est-à-dire de Proust et de Manet.

Et pour aller du début à la fin de ce livre immense avec quoi les hommes violent désespérément la nature pour y semer la puissance de leurs fictions, pour aller de Giotto à Matisse, et de Madame de la Fayette à Faulkner, il faudra moins de temps qu’il en fallut à la première locomotive pour devenir le TGV.

Cela pour dire que le cinéma n’a jamais été un art, et encore moins une technique.

Depuis l’Arrivée du train en gare jusqu’à Rio Bravo, du goûter de Bébé jusqu’au Désert rouge, la caméra n’a jamais changé fondamentalement, et la Panavision Platinum est moins perfectionnée que la Debrie 7 avec qui le neveu d’André Gide partit en voyage au Congo. Les techniciens diront que c’est faux. Mais il faut se souvenir que le XIX siècle, qui a inventé toutes les techniques, a inventé aussi la bêtise, et que Madame Bovary, avant de devenir une cassette porno, a grandi avec le télégraphe.

Pas une technique donc, ni même un art.

Un art sans avenir, avaient tout de suite averti gentiment les deux frères. D’abord, à peu près cent ans après, on voit qu’ils ont eu raison. Et si la télévision a réalisé le rêve de Léon Gaumont, – apporter les spectacles du monde entier dans la plus misérable des chambres à coucher -, c’est en réduisant le ciel géant des bergers à la hauteur du Petit Poucet.

Et ensuite, on les a mal compris.

Leur père leur avait demandé : faire sortir l’image de la boîte, pas la faire rentrer. Et ils ont dit présent. Sans avenir, donc présent, un art qui donne. Puisqu’il a reçu. Disons, l’enfance de l’art.

D’ailleurs, les saints-simoniens, il s’appelait comment, le fondateur ? Enfantin. Le baron Enfantin. Et s’ils rêvaient d’Orient, ils n’ont pas nommé ça la Route de la soie ni celle du rhum, mais le chemin de fer. Parce qu’en route le rêve s’était durci et mécanisé. Et c’est le soir du XIX, ce sont les débuts des transports en commun. Et c’est l’aube du XX, ce sont les débuts du traitement de l’hystérie. C’est le vieux Charcot qui ouvre au jeune Freud les portes de la nuit. A lui de trouver la clé des songes.

Mais où est la différence entre Lilian Gish dérivant sur la banquise d’A travers l’orage et Albertine délirant à la Salpêtrière.

Il faut bien voir ça : l’enfance de l’art, et pas autre chose. Ensuite, il suffira d’une ou deux guerres mondiales pour assassiner cette enfance, et pour que la télévision devienne cet adulte imbécile et triste qui dilapide l’héritage.

Peu un art, peu une technique. Un mystère.

Et pour le résoudre, une simple potion magique, pour éclairer notre lanterne, magique elle aussi, n’est-ce pas Monsieur Emile ? C’est dire que l’histoire du cinéma est d’abord liée à celle de la médecine. Les corps torturés d’Eisenstein, par-delà le Caravage et le Greco, s’adressent aux premiers écorchés de Vésale. Et le fameux regard de Joan Fontaine devant le verre de lait ne répond pas à une héroïne de Delacroix, mais au chien de Pasteur. Car toute la fortune de Kodak s’est faite avec des plaques de radio, pas avec Blanche-Neige.

Car encore, puisqu’il avait voulu imiter le mouvement de la vie, il était normal, il était logique que l’industrie du film se soit d’abord vendue à l’industrie de la mort. Combien de scénarios sur un nouveau-né, sur une fleur qui pousse, et combien sur des rafales de mitrailleuses ? Parce que voilà ce qui s’est passé. La photographie aurait pu être inventée en couleurs. Elles existaient.

Mais voilà. Au petit matin du XX siècle, les techniques ont décidé de reproduire la vie. On inventa donc d’abord la photograhie. Mais comme la morale officielle était encore forte, et que l’on se préparait à retirer à la vie jusqu’à son identité, on décida de porter le deuil de cette mise à mort. Et c’est avec les couleurs occidentales du deuil, le noir et le blanc, que la photo se mit à exister. Pas à cause de la gravure. Le premier bouquet de fleurs de Niepce ou de Nadar ne recopie pas une litho de Doré, il la nie.

Et très vite, pour masquer le deuil, les premiers Technicolors – puis les scanners – prendront les mêmes dominantes que les couronnes mortuaires. Et Scarlett se dira une deuxième fois qu’elle y pensera demain, à quoi, au bonheur. Parce qu’il faut porter le deuil, mais en l’oubliant n’est-ce pas. Et Madame de Staël nous a dit comment. Elle écrit à Napoléon : la gloire, Sire, est le deuil éclatant du bonheur.

La gloire. Les sunlights. Les oscars. Les festivals.

Mais pour cinquante Cecil B. De Mille, combien de Dreyer. Pourtant l’illustre auteur de Dies Irae a lui aussi suivi Lumière et C, alors que personne n’a suivi Etienne Jules Marey, qui trouvait ridicule de représenter la vie – et obscène de l’échanger contre de l’argent – puisque seule une claire vision des traces permettait d’en percer le secret. Hormis une fois, lorsqu’un jour un certaint, T projeta à son patron le mouvement des ouvriers, et la Ford T – pour Taylor – sortit en chaîne, voir ayant permis de penser en l’occasion l’esclavage.

Les deux bobines, les deux magasins. Mais si l’un débite, que crédite l’autre, ou qui ? Car dès le début, il fut question d’argent, et c’est ce que les autorités de tous les pays ont décidé de célébrer cent ans après, mémorisant les honneurs au lieu d’honorer la mémoire. Les livres saints nous avaient pourtant dit qu’avant de partir en voyage les filles de Loth voulurent se retourner une dernière fois. Et qu’elles furent changées en statues de sel.

Or, on ne filme que le passé, je veux dire : que ce qui se passe.

Et ce sont des sels d’argent qui ont fixé la première fois la lumière. On a donc cru qu’il s’agissait de toucher la monnaie en achetant à crédit cette robe sans couture de la réalité dont rêva André Bazin. Moi aussi j’avais cru un instant que le cinéma autorise Orphée à se retourner sans faire mourir Eurydice. Je me suis trompé.

Orphée devra payer.