Les Oreilles de Frédérique Lucien.

Pour Jérémy Gravayat.

Elle, elle appartient au silence donc à la musique tout comme ses dessins appartiennent au blanc donc à la couleur. Ce sont des dessins modestes et tenaces, un rythme, une découpe. Une fête.

Elle ne dessine pas à la marge mais au centre. Elle a de grandes ambitions. Ses dessins ne sont pas la préparation à autre chose mais une œuvre austère et méditative avec ses bons et ses mauvais jours, des séries recroquevillées sur elle-même et des séries radieuses et volatiles.

Bien sûr, elle peut dessiner sur une foultitude de supports différents, avec une infinie variété d’outils et dans d’importe quelle position. Quand elle contente de ce qu’elle vient de faire, elle danse. Grave et légère à la fois, elle me fait penser à un rai de lumière tapant, un après-midi de printemps, dans un vieux parquet mat et chaud. Danse, ma belle, danse !

Tout ce qui est couché est du dessin, tout ce qui est dressé est de la peinture, pensait Walter Benjamin. Il voyait la peinture, verticale, coupe longitudinale, représentation, chose, matière et il voyait le dessin, horizontal, coupe transversale, symboles, signes. Ça a l’air futé, non ? Si je comprends bien, cela veut dire que la peinture montre, totalise alors que le dessin pense, articule…

Visitant l’année dernière une exposition de Frédérique Lucien, j’ai eu le coup de foudre pour son « travail » (ce mot étrange est sûrement celui qu’elle utilise le plus souvent) sur les oreilles. Pour elle, l’oreille est la partie la plus dessinée du corps. Tout est contenu dans cette forme, ce déliée, ce qu’on peut y projeter, le corps, le fœtus – tous les points qu’on peut retrouver en acupuncture au sein d’une oreille.

Elle a produit des oreilles en céramique, à l’aquarelle, au fusain, couchées dans des vitrines, collées sur des pots effilés, dans des carnets, sur des feuilles punaisés au mur, des oreilles, des oreilles, des oreilles… Qu’est-ce qui m’a fait cristalliser là ? Indéniablement la réussite esthétique de ses choses mais peut-être aussi une réminiscence. En histoire de l’art, l’oreille, c’est du lourd et je vais vous expliquer pourquoi. En 1874, un certain Giovanni Morelli publie un article dans lequel il déclare que si le style d’un peintre peut se copier de façon générale, il ne peut l’être d’une façon particulière. Pour démasquer, au niveau des attributions, les faux et les copies, il va isoler des détails significatifs qui ont échappé à la fois au peintre et à ses copistes. Et pour se faire, il choisit des éléments qui offrent une constance d’un tableau à l’autre. Après mûres réflexions, il en conserve deux : les ongles et les oreilles. Well done ! Bien joué ! Ce sont des détails qui ne sont pas appris à l’atelier comme l’étaient les yeux et la bouche, des détails sur lesquels personne n’attire jamais l’attention, des détails sur lesquels l’artiste se relâche et s’évade de son back round culturel. Du coup, n’importe quelle œuvre étudiée par Morelli est une scène de crime. Il est le Sherlock Holmes de l’attribution. La minceur de l’hélix, l’incurvation du lobe supérieur et la circonvolution idiomatique du cartilage sont son domaine. Ah l’esprit du temps !

« En qualité de médecin, vous savez, Watson, qu’il n’y a pas d’organe du corps humain qui présente plus de personnalité qu’une oreille. Toutes les oreilles différent les unes des autres ; il n’y en a pas deux de semblables. » Arthur Conan Doyle

Morelli aura une énorme influence sur Sigmund Freud. On peut le considérer comme étant à la base des concepts de lapsus, d’actes manqués, etc. Ça impressionne, ça, non ? Sacrée Lucien !

Texte paru dans Frédérique Lucien – Sans repentir – Semaine n°304 à l’occassion d’une

Exposition à la Chaufferie à Strasbourg.

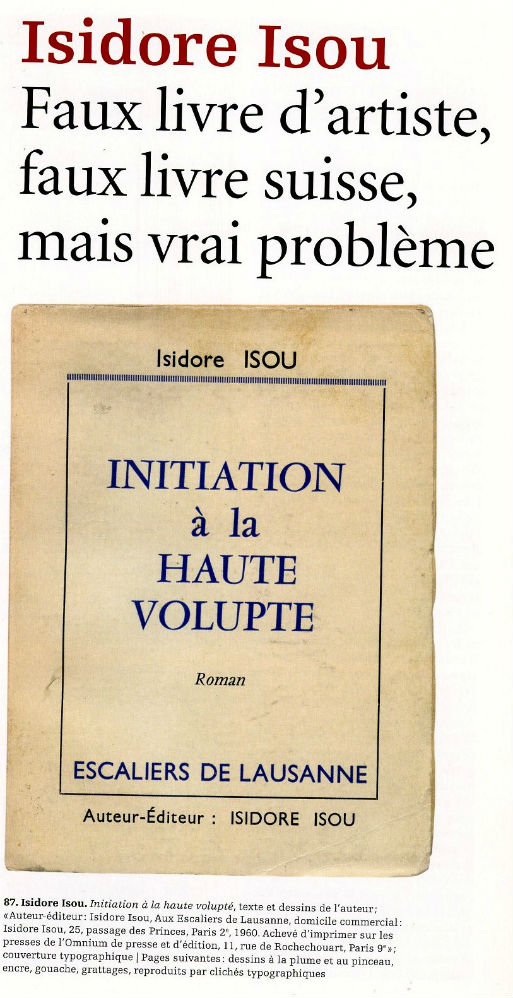

Isidore Isou – Initiation à la haute volupté.

Texte d’Yves Tenret paru dans Le Livre libre – Essai sur le livre d’artiste, Edition Les Cahiers dessinés, 2010.

NÉ en Roumanie en 1925, Isidore Isou traverse l’Europe en guerre et arrive à Paris en août 1945. L’année suivante, il organise, avec Gabriel Pomerand, la première manifestation lettriste, puis publie la théorie du mouvement dans Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique.

En 1947, à l’âge de vingt-deux ans, il publie aux éditions Gallimard L’Agrégation d’un Nom et d’un Messie et Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. Deux ans plus tard, dans son Traité d’économie nucléaire – Le Soulèvement de la Jeunesse, il est l’un des premiers à définir la jeunesse comme un groupe social. Ce livre est publié aux Escaliers de Lausanne. Pourquoi Les Escaliers de Lausanne?

À la fin des années 1940, lors d’une conférence dans la capitale vaudoise, il rencontre un mécène anonyme qui lui propose de publier plusieurs ouvrages, souvent monumentaux, dont le Traité d’économie nucléaire, Isou ou la Mécanique des femmes, Notre métier d’amant, Belles d’Europe, Précisions sur ma poésie et moi. Les Journaux des dieux – précédés d’un Essai sur la définition, l’évolution et le bouleversement total de la prose et du roman, L’Art super-temporel suivi de Le Polyautomatisme dans la méca-esthétique et l’Initiation à la haute volupté – roman. Roman? Livre illustré? Livre d’artiste? Sur 496 pages, 210 pages sont dessinées et calligraphiées. En 1950, il invente l’hypergraphie qu’il voudra appliquer ensuite à l’ensemble des arts.

Roland Sabatier, expert de la pensée et de l’esthétique d’Isidore Isou, prévient d’emblée que si l’Initiation à la haute volupté est une narration qui oscille entre l’érotisme et la pornographie, ce «roman » n’a rien à voir avec la littérature de ces genres. Dans le titre, haute s’oppose à basse – et à tout ce qui est vulgaire. Par ailleurs, Isidore Isou prétend dépasser aussi bien les propositions de l’Arétin que celles du Marquis de Sade.

Après avoir récapitulé ses théories développées dans Isou ou la Mécanique des femmes, paru en 1949, il utilise l’algèbre et la géométrie tout en faisant appel à des données biologiques, physiologiques, économiques et culturelles, et mène une exploration de l’acquis sensuel à l’anti-amour, mélange moitié-moitié d’anti-amour négatif et d’anti-amour fractionnel, allant de la conquête voluptueuse à l’étreinte et à la perversité, cette dernière contenant échangisme, voyeurisme, bisexualité, scatologie, sadisme, bestialité – perversions qu’il se plaît à détailler.

Initiation à la haute volupté est en partie une provocation tactique : « Seuls mes livres à sujet sexuel se sont bien vendus », confie-t-il. Il veut donc s’emparer de cette expression dite mineure – la pornographie – pour amener ses lecteurs à un art majeur : celui d’Isidore Isou, artiste protéiforme et prophétique.

À l’époque, en 1960, outre Isou ou la Mécanique des femmes, il a déjà publié de nombreux ouvrages sur le sujet : Notre métier d’amant, Étrangères à Paris, Histoire de la volupté à Paris, Nymphes de Carélie.

En huit chapitres, sous le voile d’une pseudo-histoire policière, ce roman est aussi un traité, genre dont Isou s’est toujours montré friand. Le récit, quant à lui, patine et s’enlise dans les clichés du genre, sans jamais les transcender. Un tueur tombe amoureux de la jeune fille qu’il doit abattre, accomplit sa mission et finit par être abattu lui-même par un autre tueur. La plus grande partie du roman étant consacrée à des digressions théoriques et à des descriptions de rapports sexuels, l’intrigue occupe une place très restreinte dans le texte. Cela n’exclut pas qu’y soient enfouis des aspects in¬soupçonnés à première vue: le caïd donneur d’ordres, Didier – Dio – c’est Dieu, le premier adjoint – Moshé – c’est Moïse, un législateur strict, et le second adjoint -l‘Avocat – c’est Jésus, un homme compa¬tissant, toujours du côté des faibles. Face à ces trois partenaires, le héros se dédouble : à la fois voyou, homme à femmes et Jean l’Hypergraphe, l’auteur immortel uniquement préoccupé par son œuvre.

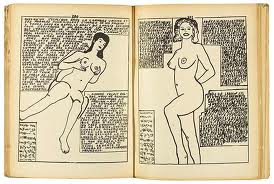

Ce roman-traité est entrecoupé, par cahier de 16 ou 32 pages, à intervalles réguliers, de métagraphies. Ces dernières donnent une version graphique du même récit, tentative de transcrire les mots avec des images, par un usage jusqu’à saturation d’idéogrammes, de rébus, etc. Cet abandon du mot est dû au fait que, pour Isou, James Joyce – avec Finnegans Wake – ayant épuisé toutes les possibilités littéraires du roman, il faut réinventer le genre.

Selon Sabatier : «La métagraphie, qui se désignera un peu plus tard du terme d’hypergraphie ou de superécriture, s’affirmait comme la première tentative de description et de sous-division méthodologique et épistémologique de l’ensemble esthétique, philosophique, scientifique et technique de l’intégralité des moyens de la communication. »

Est-ce cet aspect expérimental, dit hypergraphique, qui vaut à cet ouvrage l’honneur d’être interdit par la censure, de 1960 à 1977 ?

On reprochera également à Isidore Isou d’abuser des hiéroglyphes et des rébus, on ne verra dans ce livre qu’une triviale bande dessinée ou un médiocre dérivé du pop art américain. Lourd contresens, car la finalité de la métagraphie, loin d’être une apologie du capitalisme et de la société de consommation, ressemble plutôt à un espéranto, une esthétique qui vise à transformer toutes les cultures nationales, scripturaires et visuelles en un idiome lettriste universel. Isidore Isou tentera d’intégrer à son système le théâtre, la photographie, le cinématographe, l’architecture et la philosophie, bref : la totalité du monde.

« J’aime me regarder dans la glace qui, à défaut d’une connaissance intérieure, m’offre une vision extérieure de moi-même. » Narcissique pathologique, le héros de l’Initiation à la haute volupté se vante de pouvoir rester au moins douze heures en érection. Mais, étrangement, pour Isou, un chat est loin d’être un chat : l’auteur ne prononce pas de termes pornographiques ni d’expressions argotiques. Son refus d’un parler populaire l’entraîne à abuser systématiquement de métaphores grandiloquentes ou pseudo-scientifiques.

Le héros aurait voulu être un gigolo. Il se montre d’une misogynie confondante: «Je préfère les femmes qui me donnent de l’argent sans faire l’amour avec moi aux femmes qui font l’amour avec moi sans me donner un sou. » Obsédé par la virginité, Isou affirme qu’au moins, avec les vierges, il est sûr de ne pas attraper la syphilis. Il considère l’érotisme comme une catégorie appartenant aux « secteurs de la santé ou des loisirs». Le marquis de Sade, Sigmund Freud et T. H. Lawrence sont ses principales références. Il pense avoir surpassé Sade «par l’étendue du territoire embrassé et l’expression mathématique de sa formulation» et avoir, «dans le secteur de la perversité», inventé trois notions nouvelles: «la géométrie de chaque frottement ou coup en soi; la du¬rée des frottements ou la notion de temps des coups; et enfin l’intensité et la durée du plaisir pris et donné, non pris et non donné».

En mars 1952, dans Les Cahiers du cinéma, Éric Rohmer publie un article sur le film d’Isidore Isou : Traité de bave et d’éternité.

Après avoir constaté que le lettrisme est le seul mouvement apparu à la gauche du surréalisme depuis la fin de la guerre, Rohmer souligne avec malice que, dans les innombrables « traités » d’Isou, se manifeste «un assez curieux défaitisme». Il ajoute que les lettristes visent « une place, fût-elle modeste, à la dernière page des manuels de littérature». Allergique aux emphases moralisatrices et «progressistes » des surréalistes, le jeune Rohmer se délecte du narcissisme affiché et de l’auto-publicité tapageuse des lettristes : «Si les amis de Breton calquaient l’organisation de leur groupe sur celui d’une junte anarchiste, Isou et ses séides nous font plutôt songer à un groupe de choc fasciste. »

Pour Rohmer, Isou n’a rien de commun avec un cinéma «littéraire», comme celui de Hans Richter, de Luis Buñuel, de Jean Cocteau ou de Kenneth Anger, mais fait preuve au contraire d’une sensibilité spécifiquement cinématographique. En opposant à l’emphase du texte des images ordinaires, comme indifférentes, il parvient à créer réellement un sentiment de présence. Dans sa déambulation à travers Saint-Germain, Isou filme en toute naïveté le véritable air du temps. Enfin, Rohmer félicite le lettriste mégalomane pour la «vive pudeur» de son premier opus cinématographique.

Dans les premières pages d’Initiation à la haute volupté, Isidore Isou inscrit déjà, en 1960, une liste de soixante-quinze titres pour aider à la constitution future de ses Œuvres complètes dans les domaines de la poésie, de la musique, de l’hypergraphologie, du cinéma, du théâtre, de Fart infinitésimal, de l’économie politique, de l’éthique.

Devant cette Initiation à la haute volupté, qui commence par « Je me suis réveillé excité, mais sans aucune envie déterminée », et qui se conclut par «… et je vais mourir sans rien comprendre ! Les joies les plus extraordinaires de ma vie s’estompent devant l’effroi douloureux de cet instant présent. Et je suis seul avec ce qui me dépasse, mon seul Avenir… », avons-nous affaire à un livre d’artiste, à un manifeste, à un ouvrage pornographique ? Isidore Isou meurt à Paris en 2007. Il laisse une œuvre inclassable, cérémonieuse, confuse, intuitive, illisible, sérieuse, dilettante, émouvante et exaspérante. Et puis, il laisse, dans cette œuvre graphomaniaque, ce livre suisse qui n’a de suisse que l’enseigne – et son mécène mystérieux.

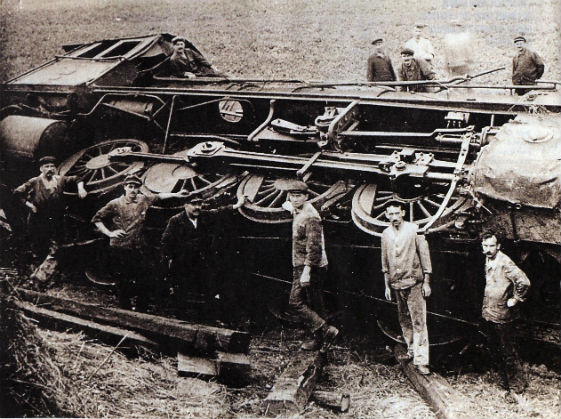

Tchou, tchou, tchou…

Texte paru en novembre 2011, dans Mulhouse Gare centrale, une publication médiapop.

Le train, c’est Le Pont de la rivière Kwai. Vous vous souvenez tous de cette histoire : pour un ingénieur, même militaire, c’est-à-dire fortement engagé dans un des camps en guerre l’un contre l’autre, la réalisation d’un pont passe avant les raisons de le construire ou de ne pas le construire.

A ma grande honte, je dois révéler ici que je ne possède pas de téléphone portable. Je n’aime pas le téléphone, portable ou non. Et là ma honte redouble, tant et tant de retards, ces dernières années, dans mon train hebdomadaire et mon pote qui m’attend et pas moyen de le prévenir… La consommation est un système cohérent. C’est apparu très clairement avec l’affaire dite de « Tarnac ». Il leur fut porté à charge de ne pas posséder de portable et de lire des livres…

Putain, ce que j’ai aimé voyager ! Et c’est marrant, aucun de ces voyages, dans ma mémoire, n’est lié au train. (Ah ce cher bon vieux gag de Maître Eckart : définir Dieu parce qu’il n’est pas). Trop cher, toujours trop cher, hier comme aujourd’hui et sans doute, encore pire, demain.

Le train, dans mon souvenir, est celui des camps de concentration où l’on m’envoyait quand j’étais môme. Eux, ils appelaient ça, pensionnat, internat, vie au grand air, discipline, « on va vous le remettre dans le droit chemin », et moi, moi, je ne disais rien, je baisais les yeux, remâchant ma rage, faisant mes coups en douce mais pas tant que ça puisque j’ai réussi à me faire si souvent renvoyer de ces tôles, institutions à vocation charitable et à pions sadiques, – balloté comme un colis d’une gare de triage à l’autre.

Le train, c’est aussi une chanson que je braillais, lorsque je pratiquais l’auto-stop un soir de gel au bord d’une route déserte au Monténégro – ou étais-ce dans le no man’s land entre Tamanrasset et Arlitz ?

Dans l’train pour Sainte-Adèle

Y avait un homme qui voulait débarquer

Mais allez donc débarquer

Quand l’train file cinquante milles à l’heure

Et qu’en plus vous êtes conducteur !

Oh ! dans l’train pour Sainte-Adèle

Y avait rien qu’un passager

C’était encore le conducteur

Imaginez pour voyager

Si c’est pas la vraie p’tite douleur

Oh ! le train du Nord !

Tchou, tchou, tchou, tchou,

Le train du Nord

Au bord d’un lac, des p’tites maisons

Ça vire en rond…

Le train du Nord

C’est comme la mort

Quand y a personne à bord

C’était en général ça que je chantais quand j’étais seul dans la pénombre mais y en avait aussi une autre :

Ils viennent du fond des temps, allant et puis revenant

Les tzi, les tzi, les Tziganes, les Tziganes

Ce sont nos parents anciens, les Indo-Européens

Les tzi, les tzi, les Tziganes, les Tziganes

Cheval maigre et chien perdu dans la nuit bleue

Quand je passe, je n’ai pas peur d’eux, laï laï laï…

Ce que j’aimais dans le voyage, c’était de me sentir mal, perpétuellement anxieux, insécure. Que crèvent toutes les routines ! Et franchement, aujourd’hui, il n’y a pas de pire prise de tête que le train. C’est une des trois institutions que j’ai réellement vues partir en couille – les deux autres étant les cafés et les magasins d’alimentation. Misère du dressage de table et du réassort en continu.

Le train, c’est un sujet pour Michel Houellebecq : le transport en soi n’a plus d’importance. Les morts sur la route des vacances sont des morts sans sens. Ce qui compte, ce sont les pannes, les retards, les embouteillages, tous les disfonctionnements et la gestion des flux, le chiffre, la masse, des données abstraites. Des voyages où tout compte sauf le voyage bien sûr…

Ça, c’est pour les trains qui vont vite, pour ceux qui relient entre elles les métropoles. Pour les autres trains, l’écrivain de référence serait P. K. Dick et son obsession de l’entropie, d’un univers qui se désintègre par petites touches successives, où tout tombe en déréliction, d’un monde envahit par la bistouille.

Un ton apocalyptique et messianique, dans le style de l’Internationale situationniste, pourrait convenir aussi. Genre : La circulation ferroviaire moderne est l’organisation de l’isolement de tous. La participation devenue impossible est compensée sous forme de spectacle. Une voix parvenue de nulle part nous annonce que nous sommes dans un wagon où nous sommes censé parler à notre voisin ou dans un wagon où nous sommes censé couper nos portables…

En fait, je crois qu’à part dans la hiérarchie sociale, plus personne ne se déplace. Là, ça bouge encore : pour certains vers le haut et pour d’autres, vers le bas.

D’après Wikipedia, il existe, en anglais, un peu plus de 700 chansons écrites sur le train. Johnny Cash est, dans dans cette liste, l’artiste le plus représenté. Et bien sûr, Robert Johnson, John Lee Hooker et tous les grands du blues. Bob Dylan ou Neil Young feront durer encore un peu cette nostalgie du hobo. En français, le dernier tube sur le sujet, La P’tite Lady, un chef d’œuvre, date de 1984… De même les romans dans lequel le train représente un aspect important, ou leurs adaptations filmées, en gros l’univers d’Agatha Christie, font tous références aux années 20 et 30 du siècle passé. Donc, à part dans les nanars où Angelica Jolie se prend pour James Bond, plus de train dans l’art pop. Et ce n’est pas pour rien. Qui aurait encore le goût de réaliser, comme André Delvaux, le metteur en scène du mémorable L’homme au crâne rasé, un film s’intitulant Un soir, un train, ou comme Alain Robbe-Grillet, Trans-Europ-Express. J’aimais beaucoup les premiers films de Claude Lelouch, Une fille et des fusils, par exemple, et je croyais me souvenir d’un film de lui qui se passait entièrement dans un train mais comme je ne le retrouve pas dans sa filmographie, j’ai du l’inventer…

Je suis un vieux bab. Je n’aime pas les machines, les voitures, les autoroutes, tout ça mais j’ai adoré les buffets de gare, le brassage, les mélanges, l’ailleurs. Partout et pendant longtemps, ils ont su garder quelque chose de désuet et de confortable. Et aussi, me revient, qu’il fut un temps où j’ai souvent dormi dans des halls de gares qui ne fermaient jamais, où l’on pouvait laisser ses bagages à la consigne, y écrire et y rêver.

A la gare, nous n’irons plus jouer…