YT : Salut, David. On ne va pas parler du livre qui est vaste et multiple mais de ton texte sur l’histoire de l’école des beaux-arts de Mulhouse. Juste avant cela, une seule question : comment t’es venu l’idée de ce livre ?

DC : En fait, c’était assez simple. A l’occasion d’un anniversaire, les 180 ans de l’école, j’ai imaginé quelque chose de symbolique pour marquer le coup. Je voulais surtout montrer que c’était une école ancienne parce qu’avec le nom le Quai les gens ne faisait pas forcément la jonction avec l’école des beaux-arts et encore moins avec l’école de dessin de la société industrielle de Mulhouse et qu’il me paraissait important de faire le lien entre une histoire du 19ème siècle, un petit peu cachée, recouverte dans l’inconscient mulhousien et une école prétendument dynamique, moderne et avant-gardiste, donc de rappeler que nos sources n’étaient pas forcément les beaux-arts et le ministère de la culture d’après-guerre mais plus avant, l’histoire industrielle. Et notamment cette question, à mes yeux très importante, de la place des arts appliqués dans l’histoire de l’art française. Les écoles d’art sont un des creusets de cette histoire du design qui reste encore à faire, en France en tout cas. La majorité des écoles d’art sont nées de ce double besoin d’être à la fois un point de relais de l’académie de Paris et des lieux de formations pour les manufactures locales et à Mulhouse, c’est exactement ça puisqu’il s’agit vraiment de créer une école de dessin destinée à améliorer la fabrication des impressions textiles.

YT : Quand est née l’école ?

DC : Elle est née en 1829 de la société industrielle de Mulhouse et ce qui est intéressant, c’est que ce qu’on appelle « école », en réalité, au début, c’est un cours avec un professeur de dessin qu’on fait venir de Lyon, un artiste. Il y a une dimension technique dans la formation mais dès le départ, il y a aussi cette ambition d’élever le niveau avec des professeurs qui sont des références et qui oscillent entre des artistes formés soit à Lyon, soit à Paris et, des ingénieurs puisqu’on a toujours cette double dimension d’un apprentissage du dessin technique, géométrique, qu’on appelle dessin mécanique qui consiste à savoir réaliser des plans ; on avait pas de photocopieuse à l’époque donc on faisait faire des plans aux ouvriers spécialisés et puis de l’autre côté, un art décoratif plus lié à l’ornementation et qui fait appel à un apprentissage du dessin de fleur ou du dessin d’architecture.

YT : Ces apprentis, quel âge avaient-ils ?

DC : C’est assez varié. On appelle « école » ce qui correspond à quelques cours et, pendant très longtemps, l’école a recouvert des niveaux, des horaires différents et il faut regarder de très près pour comprendre qu’il y a une minorité d’élèves qui suivent tout le cursus qui peut durer deux, trois ans. On a une grande majorité des élèves qui sont des apprentis et qui viennent en cours du soir. Et puis on a aussi, à certaines époques, une école d’initiation pour les tout petits, je crois le jeudi, et donc, c’est presque trois écoles en une. La majorité des écoliers ont entre 14 et 17 ans. Ils ont cours quelques soirs par semaine, le matin, très tôt, et le soir, tard. C’est assez impressionnant, ces cours qui peuvent être installés entre six heures et huit heures du matin et entre six heures et huit heures du soir. C’est un complément de formation pour des jeunes gens qui sont déjà en apprentissage à l’usine.

YT : Et il y a un très fort absentéisme ?

DC : Oui, bien sûr, puisqu’ils sont fatigués, travaillant toute la journée et puis aussi une grande catégorie d’élèves vit à la campagne et est mobilisée pour les travaux agricoles.

YT : En gros, c’est une institution qui est vraiment à la peine. C’est amusant, le passage où sur une demi page, tu donnes tous les noms qu’elle a portés. Soyons clair : un comité patronal, la SIM, engage un professeur de dessin au début et ça va évoluer très lentement avec des hauts et des bas, en fonction des responsables de la SIM.

DC : Ce qui est très intéressant, c’est qu’il n’y a pas eu de directeur pendant très longtemps et donc l’institution, ce n’est pas l’école ; l’institution, c’est la société industrielle de Mulhouse elle-même qui s’occupe de l’école de dessin comme elle s’occupe de chimie, comme elle s’occupe de mécanique, comme elle s’occupe de philanthropie ; et finalement, à chaque fois ce sont des comités de patrons bénévoles qui se chargent de l’administration de l’école. En fait, on a quelque périodes où certains industriels sont très engagés du côté des arts décoratifs ou du côté des prémisses du Bauhaus mais ils sont très minoritaires et en majorité, ils sont juste là pour faire tourner la boutique avec un souci, évidemment très fort, de bonne gestion ; on compte les sous et on vérifie très précisément où va chaque élève. Et si ça s’institutionnalise davantage dans la période allemande, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit lié seulement à cette période, je pense que c’est aussi la SIM qui devient plus organisée. On établit des statistiques de placement des élèves à partir des années 1880 ou là on dispose d’un répertoire assez précis par catégorie. A plusieurs reprise la SIM fait l’histoire de l’école, donc elle l’envisage vraiment comme une institution mais sans lui en donner les moyens, je dirais politique, puisqu’il n’y a pas à proprement de directeur, de secrétaire et que la gestion est assurée tous les semestres uniquement d’un point de vue budgétaire et comptable par quelques patrons qui veulent bien donner un peu de leur temps en plus de leurs activités professionnelles. Certains comptes-rendus datent du 31 décembre au soir. Ces hommes travaillent tout le temps !

YT : Et en 1885, est ouverte une école d’art pour fille.

DC : Oui.

YT : C’est un évènement et elle va bien marcher cette école mais elle va fermer assez rapidement.

DC : Non, elle ne va pas fermer tout de suite, elle a une assez bonne longévité puisqu’elle dure jusque à l’entre-deux guerres. Je ne le dis peut-être pas assez dans l’ouvrage, mais il y a cette nécessité de diversifier la main d’œuvre. Ils s’aperçoivent qu’on peut faire faire à des jeunes filles des ouvrages ou trouver des compétences qu’on ne trouve pas forcément chez les garçons ; ils s’inspirent de modèles européens. Les patrons de la SIM sont assez impressionnants pour ça ; ils circulent et s’intéressent à ce qui peut se faire partout en Europe, voire dans le monde, et du coup, ils découvrent l’existence en Italie, en Belgique, à Paris, d’écoles de ce type et ils se disent pourquoi pas et du coup ils lancent cette école professionnelle de jeunes filles plus polyvalente que l’école de dessin. Ca va plus loin puisque les jeunes filles font aussi de la couture ou des travaux de comptabilité et, en fait, on voit qu’elles se destinent plutôt à des postes de secrétariat dans les manufactures. C’est une école qui a formé un grand nombre de jeunes filles et qui occupe beaucoup de monde. Elle est créée fin 19ème et d’emblée, elle a une plus grande autonomie que l’école de dessin, avec une organisation plus visible ; c’est les premiers emplois du temps qui sont fixés et c’est un peu comme le début de l’institutionnalisation d’une école et ce qui est bizarre, c’est qu’on pourrait dire : tiens, jusqu’où est-elle l’ancêtre de l’école d’art d’aujourd’hui dans la mesure où c’est une entité supplémentaire avec son propre conseil d’administration qui vient s’ajouter à l’école de dessin de garçons donc c’est pas forcément une extension, c’est un élément qui s’y ajoute. C’est souvent difficile de faire l’histoire de l’école d’art parce qu’on a à un moment donné, par exemple, ce qu’ils appellent l’ « école de gravure » qui consiste plutôt en un cours spécialisé mais qui a sa propre autonomie et qui a son propre corps d’étudiants. C’est ça qui est compliqué quand on essaye d’en faire la généalogie : on en trouve plusieurs et c’est comme une molécule qui se compose progressivement avec une grosse rupture qui est la deuxième guerre mondiale. La société industrielle de Mulhouse s’arrête de vivre et toutes les institutions dont elle avait la charge cessent leur existence. L’école de dessin ferme. Ce sont les Allemands qui vont recréer une école de dessin complètement municipale en 1942, avec un cadre scolaire très établi et à la Libération, c’est presque la synthèse qui va prévaloir dans la mesure où les élus locaux de la ville de Mulhouse font appel à l’héritage de la SIM en revendiquant que c’est une école de dessin de longue durée qui a marqué l’histoire de la ville et des institutions massives et en même temps ils disent sans le dire vraiment : la bonne gestion municipale qu’ont démontré les Allemands prouve que c’est un statut qui peut lui convenir. Et du coup, c’est la municipalité qui prend à 100% la relance de l’école de dessin qui devient vite une école municipale puis l’école municipale des beaux-arts, dans les années 1950, donc c’est intéressant de voir la bascule qui s’opère en deux temps parce qu’il faut bien se rappeler que les institutions scolaires ont été très impactées pendant l’annexion 1870/1918 où les Allemands ont amené énormément. Il suffit d’ouvrir les yeux à Mulhouse et de se promener pour voir à quel point les Allemands ont apporté ne serait-ce qu’en patrimoine scolaire. Ils ont marqué le paysage. Toutes ces écoles ont aussi contribué à sortir pas mal d’enfants du système industriel manufacturier parce qu’en fait le système scolaire de la SIM est un peu à double tranchant dans la mesure où c’est le patronat qui organise toutes ces activités. Jusqu’où toutes ses activités ne sont pas orientées pour améliorer la productivité ? Dans l’autre sens, quand les Allemands arrivent en 1870, ils ont la volonté de faire échapper les jeunes enfants aux travaux d’usine et adoptent une législation plus protectrice.

YT : En Allemagne, il y avait déjà eu la social-démocratie et un mouvement syndical fort. On a donc une association philanthropique qui veut créer une école sans se donner vraiment les moyens de la créer. Et il faut aussi souligner qu’au début, la SIM demande à l’Etat de se charger de cela et que c’est après avoir essuyé un refus qu’ils engagent un maître lyonnais.

DC : L’Etat intervient peu en réalité dans les écoles de beaux-arts en province à l’exception de quelques écoles nationales. Il y a cependant cette expérience assez originale, l’école textile de Roubaix, qui est un modèle d’école 100% financé par l’Etat, un modèle inspiré de l’Allemagne, de l’Angleterre et de la Belgique et qui n’a pas de suite. Sauf les ateliers Saint Sabin créé dans les années 1980 par Jack Lang et c’est la première véritable école de design, l’école nationale supérieure de création industrielle. Sinon, les écoles de province peuvent demander à l’Etat d’intervenir parce que, plus elles montent en grade, plus il est légitime que l’Etat intervienne dans l’enseignement supérieur et en fait l’Etat contribue après 1945 à valoriser ces écoles mais en donnant l’autorisation de délivrer des diplômes nationaux et en finançant une toute petite partie du budget. Il faut bien le répéter : le financement est d’abord municipal.

YT : Il y a une autre ambiguïté, c’est la notion de beaux-arts. C’est en 1958 qu’il y a à l’école le premier cours de dessin de nus. L’académisme étant ce qu’il est, l’enseignement des proportions de corps humain, ce n’était pas une école des beaux-arts avant cette date.

DC : Les beaux-arts impressionnent, les beaux-arts inspirent, les beaux-arts sont présents à la fin du 19ème à Mulhouse. La société industrielle met en place des musées, met en place une société des arts qui organise un salon artistique où il y a des échanges marchands conséquents. Et on a fortement conscience de ce que l’école n’est pas dans cette catégorie ; c’est-à-dire on ne joue pas en première division, on sait qu’on a une école de dessin, on sait qu’on peut y enseigner, y dispenser quelque cours ou des conférences d’histoire de l’art mais en aucun cas, on a la prétention de viser à être une école des beaux-arts. Alors on s’enorgueillit toujours dès lors qu’on arrive à placer un ou deux élèves mais c’est un pourcentage infime d’élèves qui partent à Paris pour continuer leurs études. L’école n’est pas une classe préparatoire pour préparer les beaux-arts ; c’est un apprentissage professionnel mais régulièrement on fait référence au placement des élèves « notre élève a été admis à un cours untel à Paris » ou « notre élève a reçu une médaille des beaux-arts à Paris » donc il y a toujours finalement cet orgueil d’arriver à la capitale ; parce qu’en fait l’école est assez francophile. Je me suis demandé si les Allemands avaient eu une influence entre 1870 et 1918, d’autant qu’à cette période, je vous rappelle qu’en Allemagne, se créée ce qu’on ne connaît pas encore très bien, le Werkbund, une fédération professionnelle qui réunit des artisans, des industriels et des artistes. Il s’agit d’une fédération d’associations régionales. L’idée est d’améliorer la production, par l’amélioration de la qualité des produits allemands pour dépasser la puissance anglaise, fondée sur son industrie et la puissance française fondée sur son patrimoine artistique. Ce Werkbund réussit d’autant mieux qu’il aboutit à la création d’écoles, de centres d’apprentissage, ou d’écoles d’art, et qui mélangent justement art et industrie. C’est à cette époque que le jeune Le Corbusier est envoyé par son école suisse à Berlin pour comprendre ce fonctionnement. Ce tournant des années 1906/1907 n’est pas pris par Mulhouse alors que les patrons de la SIM sont informés. Ils voyagent, parlent anglais, allemand, circulent et voient tout ça mais ne prennent pas ce virage et conservent une posture francophile et parisienne. Par ailleurs le statut privé de leur école la préserve de ce modèle allemand. De son côté, l’école de Strasbourg, née dans les années 1890, est une école née dans ce contexte, une école d’arts décoratifs, une école d’arts appliqués. C’est assez rigolo d’avoir à 100 kilomètres d’écart deux écoles nées de deux histoires si différentes.

YT : L’école de la SIM devait former de bons exécutants.

DC : Oui, tandis que les industriels mulhousiens se rendent compte qu’en mécanique et en chimie, il est nécessaire d’approfondir et de faire de la recherche pour aller plus loin et économiser des coûts de production, ils n’ont pas cette démarche pour l’art. L’école de chimie de Mulhouse fait appel à des scientifiques de très haut niveau qui viennent de Bâle, qui viennent de Munich, qui viennent d’Allemagne et très vite elle devient une école supérieure d’ingénieur ; là où en art, les patrons ne voient pas forcément la valeur ajoutée de créer une recherche prospective, à l’image du Bauhaus avec des artistes contribuant à améliorer la qualité des produits. Je pense que là-dessus, ils sont assez parisiens et laissent à des artistes spécialisé à Paris le soin de définir ce qui serait le bon goût et le bon goût qui se vend parce que dès le 19ème, on a cette idée de marketing et de mode et de capacité de vendre mieux certains motifs, certains ornements.

TY : Ce sont les limites de leur utilitarisme.

DC : Voilà, exactement, et les limites aussi par rapport au parisianisme qui aurait le monopole du bon goût, qui aurait seul la capacité d’embrasser l’air du temps. C’est pourquoi l’idée d’une école qui formerait des directeurs artistiques, ou des artistes industriels, ils ne la portent pas.

YT : On a donc une viscosité culturelle, des récurrences. L’école va continuer d’avoir cette pratique du placement. C’est seulement à la fin des années 1980, du 20ème siècle, qu’on sort de ces problématiques de placements suite à une réforme qui vient de l’Etat et qui date de 1973, réforme détachant les beaux-arts de ce genre de pratique et qui met encore quasiment 15 ans avant de s’installer et de devenir réalité.

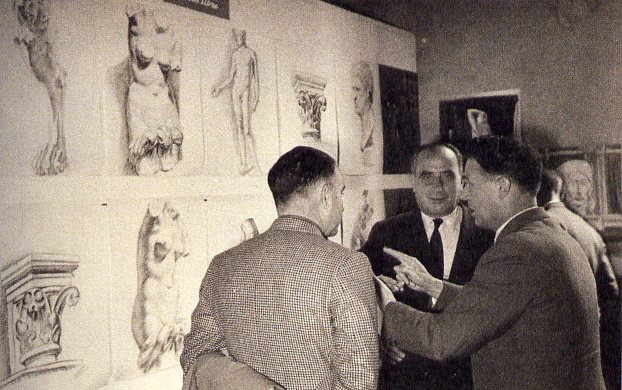

DC : Auguste Boehringer qui officie à l’école entre les années 1950 et les années 1970, est très vigilant au recrutement. Il ne recrute à l’école que le nombre d’étudiants qu’il est certain de pouvoir placer. On a une photo dans le bouquin, une exposition des travaux des élèves et Boehringer cause avec les directeurs d’usine : « Vous avez besoin de combien de dessinateurs ? » C’est vraiment au cas par cas. Et puis y a cette histoire curieuse de « l’école des décorateur étalagistes » qui est un sursaut de professionnalisme d’après guerre puisque c’est un élu aux beaux-arts, commerçant, qui a la vision de créer une section de décorateurs pour les vitrines des commerçants, en prenant modèle sur une école Suisse à Vevey. Une délégation municipale se rend là-bas et évalue la capacité de la ville de Mulhouse de créer cette section. Ce qui est un peu paradoxal, est que l’école de Mulhouse va monter d’un cran, d’un simple apprentissage (délivrance de CAP) à un enseignement professionnel supérieur grâce à cette spécialisation ; ce qui pourrait paraître aujourd’hui comme vraiment basique, est en réalité un tremplin pour l’école, qui passe dans le niveau de l’enseignement supérieur. Cette section a du mal à démarrer mais a un bon succès et viennent d’un peu partout en France des jeunes gens qui veulent se former à la réalisation de vitrines.

YT : Il y a ici une espèce de mythologie de ville de frontière où il y aurait un rapport avec l’Allemagne et la Suisse alors que c’est tout-à-fait l’inverse. Les gens, comme dans un roman de Buzzati ou de Gracq, gardent la frontière.

DC : Oui. C’est presque une politique de marketing scolaire, c’est la vision. A chaque fois, il y a un patron ou un élu comme ça qui se détache. C’est quand même l’histoire de quelques hommes qui font qu’on a des sauts qualitatifs.

YT : Le déménagement aux Quais des Pêcheurs en 1987, est-ce important ?

DC : C’est très important, parce que je dirais que c’est un des éléments constitutifs de l’institution « école d’art ». C’est assez rare, les écoles d’art qui disposent d’un bâtiment spécialement construit pour elles. Dès 1853, c’est un signe fort d’engagement et un important investissement, la SIM fait construire un bâtiment pour son école de dessin. En 1986, je crois que le directeur de l’époque (Pierre Miot) a une vision sur ce que peut devenir l’école, sur comment elle doit se transformer sans forcément en avoir les moyens humains. Il dessine un projet dès les années 1970. Mais il faut attendre l’arrivée de la gauche au pouvoir en France et la création de la délégation des arts plastiques, pour trouver les moyens de cet investissement. C’est l’ancienne école d’industrie textile qui accueille le projet de Pierre Miot. Et avec ce bâtiment, l’école ouvre tous les possibles. Il ne manquait plus que le directeur et/ou l’élu engagé pour faire de cet équipement une école des beaux-arts du XXe siècle. Il faut attendre les effets de la réforme de 1973 qui à Mulhouse se font sentir vers 1978/79 avec le recrutement de l’artiste Daniel Tremblay chargé de mettre en place le département art. C’est à la conjonction de la création de ce département art à la fin des années 1970, de la création d’un bâtiment spécifique au milieu des années 1980 et de l’arrivée d’une nouvelle municipalité, en 1989, avec Jean-Marie Bockel et Michel Samuel-Weis chargé de la culture que l’école des beaux-arts peut devenir pleine et entière au sens où on l’entend aujourd’hui. Finalement, cette école n’a que vingt ans !

YT : Pour clore sur cette période avant 1989, il y a une espèce de formulation magique, comme s’il suffisait de donner un nom à une chose pour qu’elle se réalise. Il y a un effet de communication et c’est creux. La réforme se fait en 1973, les inspecteurs viennent et l’Etat considère que le département Art existe alors qu’il n’y a eu aucun recrutement, et ce pendant 15 ans, de nouveaux enseignants ! C’est l’effet « village Potemkine ».

DC : Il y a une génération de professeurs, qui enseignent encore aujourd’hui, qui est directement issue de l’école des années 1960, l’école d’avant cette fameuse réforme. Ce qui m’a plût aussi quand je suis arrivée ici en 2006, c’est que cette école est un drôle d’endroit où cohabitent des manières de voir, des manières de penser, des manières pédagogiques assez différentes et c’est cette zone créée par l’école d’art, qui favorise ou non l’émergence de talents. Après, on attire comme on peut certains étudiants mais je crois que c’est le meilleur que peut offrir une école d’art ; c’est dans un endroit donné avec des gens issus de parcours et de générations différentes, de statuts différents, techniciens, assistants, professeurs, artistes invités. C’est ce bouillonnement qui fait l’école d’art, école qui ne peut pas se limiter à des murs ou à une direction mais qui est plutôt comme une zone d’aéroport, où l’on passe et où l’on fait des rencontres.

YT : En même temps, la question du directeur me paraît très importante. En 1991, Otto Teichert devient le premier vrai directeur, le premier à ne pas avoir un double emploi, qui est engagé à plein temps, à qui on donne beaucoup de moyens, qui va multiplier les expositions.

DC : Il a un peu la figure cosmopolite du directeur d’institution qu’on va chercher ailleurs et qui amène un nouveau souffle parce qu’il est légitimé par un milieu professionnel extérieur à la situation culturelle régionale. Terrain qui a été déjà préparé, de manière privée, à Mulhouse, par l’AMC, une association culturelle qui a fait venir les premiers artistes internationaux du spectacle vivant, de la photographie, des arts plastiques et qui, au bout de plusieurs années, a convaincu la municipalité de la soutenir.

YT : Comme si l’école était une MJC.

DC : Exactement ! Et pour le coup, Otto Teichert arrive à produire plus qu’une école, puisqu’en l’occurrence, on lui confie aussi une partie du musée des beaux-arts qu’il transforme quasiment en centre d’art. On pourrait dire qu’il est le directeur des arts plastiques de la ville de Mulhouse. Il faut imaginer l’énergie que cela amène à l’école qui tout d’un coup passe de quelque chose d’un peu ronronnant à un tourbillon, avec la forte présence d’artistes qui viennent de partout !

YT : Parfois, il faisait quatre expositions par mois… Le seul bémol, c’est que 15 jours après qu’il soit parti, on s’est retrouvé dans la situation d’avant, en tout cas du côté des expositions.

DC : Effectivement, c’est un intense passage de cinq années puisqu’il reste directeur de 1991 à 1996. Il part pour une école nationale, Limoges/Aubusson. Son passage est déterminant dans la mesure où il pose, comme Christopher Crimes à la Filature, un niveau d’exigence, qui va obliger les élus à monter d’un cran leurs attentes.

YT : Oui, la circulation avec l’extérieur ne sera jamais remise en cause.

DC : Une porosité, oui ! C’est vrai que les écoles d’art ont souvent la tentation de rester close, à l’abri des tendances du marché, à l’abri de la mode, à l’abri de la pression de l’institution artistique. Néanmoins, je pense que l’intelligence d’un directeur, c’est de trouver la bonne balance entre préserver l’école des pressions du marché ou de la mode et en même temps de contribuer à ce que ça circule, que ça respire et que les étudiants ne soient pas dans un vase clos. C’est là qu’est toute la difficulté de l’exercice. Aujourd’hui, un directeur, en 2011-2012, se retrouve tiraillé, entre deux pôles. D’un côté, mettre en place une politique de recherche, et d’autre part, donner des gages sur la capacité à la formation, à intégrer professionnellement les étudiants.

YT : Les étudiants qui, en général, découvrent tout de l’art à l’école, sont déstabilisé et on plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes, non ?

DC : C’est le danger de l’atelier.

YT : Voilà, l’académisme, c’est fini. On n’a plus de maître…

DC : Ou de père ! La réforme de 1973, ce n’est pas à toi que je vais l’apprendre, c’est « œdipe », on tue tous les maîtres. On ne peut pas imaginer à quel point les inspecteurs du ministère de la culture répétaient à cette époque : « Ah, non, pas ça, ça rappelle trop l’esprit d’atelier ! L’atelier c’est le fléau, le danger ». On l’a fait voler en éclats alors qu’il avait à ses vertus. C’était aussi l’esprit de communauté, l’esprit de partage, de transversalité entre un jeune étudiant de 17 ans et un plus anciens de 28 ans, l’idée de transmission. En 1973, on a tout jeté.

YT : Il y a une remarque sur l’autodidaxie qui est très intéressante dans ton texte : la génération des 68arts a transformé les beaux-arts en un endroit qui n’est plus déconsidéré dans le milieu de l’art. Dorénavant, on a le droit d’apprendre sans passer pour un ringard.

DC : Ce qui est assez étrange tout de même, c’était un des objets aussi de ce projet, c’est que les écoles des beaux-arts ont bien réussi, du côté de la diffusion et de la reconduction de l’image romantique, puisque c’est elle qui domine encore même après l’ère conceptuelle. La première question qu’on vous pose quand vous êtes directeur : « Mais que deviennent ces étudiants ? » Parce que tout le monde est persuadé que nous les formons seulement à devenir des artistes. Et pour le coup, on en oublie, et ça c’est vraiment l’histoire de ces écoles de province, tout ce mélange, à la fois de formation à la posture de l’artiste, et en même temps, l’apprentissage de métiers ; 100% de nos étudiants maîtrisent des savoir-faire alors que ce n’est évidemment pas l’objet premier d’une école d’art. Les écoles d’arts en région font cette synthèse en ayant hérité de la superposition de l’atelier d’art, de l’atelier de publicité, de gravure, de lithographie qui ont chacun leur histoire. Ce qu’on a eu moins dans les écoles nationales qui était 100% art, ou 100% design, ou 100% arts appliqués, à l’exception de l’école des arts décoratifs de Paris qui est peut être le vrai modèle des écoles de beaux-arts de province. Il faut systématiquement dérouler la somme immense des métiers qu’exercent nos étudiants pour que les gens comprennent notre rôle.

YT : Ici, le textile a été fermé pendant longtemps ?

DC : C’est Auguste Boehringer qui, à la fin des années 1960, prend la décision de fermer la section, parce qu’il n’y a plus de demande. Le secteur est atone. On ferme les usines à Mulhouse. C’est seulement dans les années 1990, que des industriels se reposent la question de sa relance. Dans les années 1960/70, on avait besoin de bons dessinateurs et de bons coloristes. Dans les années 1990, on recherche des directeurs artistiques ou des designers, et là, on se dit que c’est peut être à l’école des beaux-arts qu’on pourrait développer cette formation. La dominante de l’école d’art de Mulhouse étant devenue l’art dans les années 1980, l’option textile qui est relancée est plutôt un atelier de recherche et de création autour et à côté du textile qu’à proprement parler une école de design textile. Cette option cherche encore son identité oscillant entre une tentation plasticienne et une tentation plus industrielle. Récemment, le fait d’avoir renoué avec l’école d’ingénieur textile marque un point de ce côté. Je ne crois pas souhaitable une dominante.

YT : Comme tu es devenu über Direktor de l’EPCC, tu sais. Est ce que le Quai va se dissoudre dans un ensemble plus grand ?

DC : Il faut admettre que nous vivons un tournant avec la coupure statutaire d’avec les municipalités. C’est peut-être aussi pour ça que j’avais envie de faire ce livre. Ce tournant est mesuré parce que l’école d’art de Mulhouse va rester à Mulhouse, dans ses murs et que ça ne va pas transformer sa situation dans la mesure où elle garde une autonomie physique, matérielle et un corps d’enseignants spécifiquement affectés à ce site.

YT : On ne peut pas imaginer une division des taches ? On ne va pas vers une seule institution ?

DC : Le désir porté par les deux collectivités Strasbourg et Mulhouse d’une part, par les trois directeurs d’autre part est bien de construire une seule institution. Ce désir a été accéléré par le coup de force du ministère de l’enseignement supérieur imposant aux écoles d’arts française, ce passage de manière très rapide, puisqu’en six mois, on a dû transformer nos statuts, se couper de la régie municipale et devenir un établissement public autonome et faire en sorte que nos diplômes soit rapportés à une seule entité. Ces diplômes récemment reconnus au grade de master ont été portés par une seule école avec une seule option art, une seule option design et une seule option communication. Des spécificités locales vont demeurer et se révéler. On a mis en place une option art sonore à Mulhouse ; ça va être un marqueur comme le design textile et on n’envisage pas une seconde de ne plus avoir d’option art à Mulhouse ; ce qui fait une école d’art, c’est précisément qu’elle n’est pas une école professionnalisante mais d’abord une école d’art et qui dit école d’art, dit option art.

YT : Bon, ce n’est vraiment pas clair pour moi : le statuquo est-il possible ?

DC : C’est-à-dire ?

YT : Que l’école reste ce qu’elle est. Tu as parlé de la Suisse. Les cantons ont des droits différents, des scolarités différentes, des histoires fortes avec des séparations religieuses extrêmement importante. Est-ce que les parties vont se dissoudre dans cet ensemble et trouver d’autres places ?

DC : Les choses vont se modeler dans la rencontre, dans le frottement, dans l’échange. On a mis en place, depuis neuf mois, une zone de libre échange entre les enseignants et on se rend compte qu’elle est féconde. Un de mes slogans, c’est : 1+1+1 = 4. Aujourd’hui, on nous demande des réponses claires sur la question de la recherche, sur le développement international et sur le suivi de la vie professionnelle de nos étudiants. Trois dimensions qui existaient plus ou moins dans chacun des trois établissements mais qui n’étaient pas développées sérieusement. Ce volet-là est incontournable et donc c’est une manière de tirer vers le haut nos formations. Un de mes prédécesseurs a mis en place ce fameux livret d’étudiant qui a été un des outils de la réforme et je pense qu’il a obligé chacun d’entre vous, enseignant, à formaliser ce qui était intuitif. On a donc passé un cap, on pourrait dire très fort, de normalisation, dans la mesure où chaque école d’art doit délivrer un livret pour ses étudiants.

YT : Le livret en soi, c’est bien mais cela a eu des retombées négatives du genre cadres horaires extrêmement rigides. Et les crédits bi annuel, c’est le pire du formatage. Mais revenons à ton texte. Tu parles de l’académisme versus l’avant-garde en faisant un parallèle Paris/province…

DC : Ce n’est pas tout à fait ce que je dis dans le livre. Je dis qu’on ne peut pas faire l’histoire des écoles des beaux-arts en région en négligeant cette question de la relation Paris-province qui prend des formes différentes, à la fois symboliques, ou idéologiques. Le modèle esthétique dominant viendrait de la capitale mais aussi plus prosaïquement de ce que produit l’arrivée en masse dans les années 1980 d’enseignants venant de Paris dans les écoles de région. Je m’interroge sur ce qui arrive, à Perpignan, Bordeaux ou Nice quand se croisent des enseignants vivants dans la ville en question et des enseignants venant passer leur deux journées de cours ou trois ou quatre journées de cours. Que se passe-t-il quand un directeur prend un poste en province mais continue à vivre à Paris? Ce va et vient entre l’intérieur et l’extérieur est constitutif des écoles d’arts et de leur instabilité ; Les écoles d’arts contribuent à alimenter la vie culturelle locale mais le système français centralisateur avec une concentration du marché de l’art à Paris favorise peu l’installation d’artistes en région. Les écoles d’arts sont un vrai facteur d’installation d’artistes : Nantes, Grenoble, Lyon, Marseille, il y a des communautés qui s’installent mais est-ce que ces communautés arrivent à vivre sur place ?

YT : Tu souhaites ajouter autre chose ?

DC : Ce livre est aussi né du dialogue avec toi et je pense que ce livre reflète ça puisque plus de sa moitié est constitué d’entretiens, de tables rondes qui expriment vraiment la nature même d’une école d’art. Une école d’art, ce n’est pas une monographie. Une école d’art, c’est plutôt la somme de quelques tables rondes. La table ronde est vraiment à l’image de ce que sont les écoles d’art. De la même manière, l’objet est aussi né d’un dialogue avec un graphiste, Loran Stosskopf, qui a porté un soin extrême à la réalisation d’un objet qui reflète dans sa facture, son organisation visuelle cette identité. Tu parles souvent d’un objet insaisissable, introuvable, d’« une institution qui glisse un peu entre les doigts ».

YT : Qui a l’air d’une fiction même quand on y habite et y travaille, une espèce de chose qui a une plasticité extrêmement mouvante ce qui parle en sa faveur mais qui déstabilise les gens et donc peut les pousser à réagir de façon assez négative. On a sous-utilisé une partie de la masse de ce qu’on a fait…

DC : Et tu as notamment interviewé plus de 50 anciens étudiants, toutes générations confondues, remontant jusque dans les années 1950 et jusqu’à très récemment. Ca amène un regard assez différent aussi, les anciens élèves généralement dans les histoires d’école d’art se limitant à ceux qui ont réussi c’est-à-dire les 3 ou 4 grandes figures. Nous avons essayé de rejouer les Annales avec ce bouquin, en s’intéressant aussi aux jeunes gens qui ont été formés aux beaux-arts de Mulhouse et qui sont aujourd’hui les Monsieur et Madame Tout le Monde si je puis dire de la création ou des milieux para artistiques ou même des gens qui sont sortis du milieu culturel. C’était ça aussi qu’il fallait montrer dans ce livre.

YT : On est très mal placé en tout cas, particulièrement toi et moi, pour dire ce qu’est ce livre. Ce sont les autres qui vont nous le dire. Nous savons que ce n’est pas un livre qui ressemble aux rares livres qui existent sur les écoles. Ce qui est très bien, c’est qu’il n’y aucune revendication identitaire dans ce livre ; c’est une description d’un objet qui est fluide et le livre a une espèce de distance par rapport à son objet qui est franchement exceptionnelle. Et il y aussi dedans une petite constellation de témoignages d’enseignants d’autres écoles et/ou d’autres artistes.

DC : L’idée, c’était de partir de Mulhouse, mais de se poser la question : dans quelle mesure Mulhouse peut refléter cette histoire des écoles ou d’art en région ? Cela contribue à une histoire des institutions culturelles.

YT : Moi, le souvenir que j’aurais de ma traversée du sujet, c’est que l’école appartient à la révolution industrielle. Il y avait 5 000 habitants à Mulhouse en 1800 et il y en avait 100 000 en 1900 ; l’école fait partie de ça et c’est du Dickens…

DC : Toi, tu dis Dickens, moi c’est plutôt Bouvard et Pécuchet ou Les Illusions perdues, avec le choix de la forme du collage. Faire ce livre a renforcé ma prise de distance à la capitale et Balzac est un excellent guide pour exprimer ce rapport Paris / province.

YT : Et on peut dire aussi, pour conclure, que l’histoire de Mulhouse n’est pas faite et on espère qu’un jour les indigènes pourront surmonter les différents malaises qu’ils ont à tous les niveaux et qu’ils arriveront à écrire une passionnante histoire pluriconfessionnelle de leur ville.

DC : L’inauguration, il y a un ou deux ans, de la Fonderie a montré un passage de cap par rapport à son passé industriel. Cette université installée dans une ancienne fonderie est une nouvelle étape dans le regard que porte cette ville sur elle-même. Espérons que ce livre participe à ce mouvement.

YT : Merci beaucoup de ta patience. Et à la prochaine…

_

_

Plus d’informations sur le livre sur www.lespressesdureel.com